Interaktives Buch

| Website: | iLearn - Lernmanagementsystem der Hochschule Deggendorf |

| Kurs: | vhb Demo: Informations- und Wissensmanagement |

| Buch: | Interaktives Buch |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Freitag, 30. Januar 2026, 17:50 |

Inhaltsverzeichnis

1. Definition Daten-Information-Wissen und Wissensqualitäten

00:00:01 - 1 Grundlagen des Wissensmanagements

00:6:57 - 1.1.1 Wissen und Wissensverarbeitung

00:20:27 - 1.1.2 Wissensqualitäten

00:24:45 - 1.1.3 Wissen ist und bleibt subjektiv

In einer globalen Wirtschaft, im Dienstleistungssektor, ja in den öffentlichen Verwaltungen entscheidet heute zunehmend der Wissensvorsprung. Dies gilt im Wettbewerb mit den so genannten Niedriglohnländern oder anderen Konkurrenten. Obwohl Wissen in den letzten Jahren zur entscheidenden Ressource unserer Wirtschaft und Dienstleistungsgesellschaft wurde, ist ein systematischer und effektiver Umgang mit der Ressource Wissen noch längst keine Selbstverständlichkeit. Knappe zeitliche und finanzielle Kapazitäten führen dazu, dass Unternehmen, Organisationen oder Institute die Beschäftigung mit dem scheinbar schwergewichtigen Thema „Wissensmanagement“ scheuen. Um diese Hürden abzubauen, werden in diesem Skript die Grundlagen von Wissensmanagement und erfolgreiche Lösungen für ein pragmatisches Wissensmanagement vorgestellt.

Leuchtturmprojekte zu Wissensmanagement sind in den verschiedenen Branchen zu finden:

- Evangelische Kirche: das Projekt „Geistreich“, http://www.geistreich.de/about. Diese Praxis-Plattform möchte die Vielfalt von kirchlichen Projekten sichtbar machen. Es bietet die Möglichkeit der Veröffentlichung von Projekten und des Austausches mit anderen Aktiven. Herzstück ist der Bereich “wissensreich”, ein Lexikon kirchlichen Erfahrungswissens. Hier sollen Projekte gemeinsam weiterentwickelt werden. Im Bereich “erfahrungsreich” kann man ein Projekt vorstellen, ohne dass andere den Bericht ergänzen können. Daneben gibt es “ideenreich”, wo Fragen und Ideen besprochen werden können.

- Sozialer Bereich: Caritasverband Deutschland hat mit "CariNet” ein softwaregestützte Wissens- und Informationssystem im Deutschen Caritasverband etabliert. 10.973 Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 117 verschiedenen Verbänden und Träger von Einrichtungen nutzen aktuell CariNet um Informationen abzurufen, Wissen auszutauschen und zu recherchieren.

- https://www.caritas.de/pressemitteilungen/wissensmanagement-auf-erfolgskurs/114577/

- Gesundheitswesen: Asklepios Kliniken "Die Asklepios IT-Infrastruktur OneIT kombiniert modernste Technologien und innovative Lösungen, sodass die Informationstechnologie für Asklepios-Patienten und -Mitarbeiter effizient und leistungsfähig gestaltet wird. Ein hochsicheres Netzwerk verbindet alle Asklepios-Einrichtungen, wodurch das Wissen von über 38.000 OneIT-Nutzern miteinander vernetzt wird. Am Arbeitsplatz und mobil haben Asklepios-Mitarbeiter Zugang zu hochspezialisierten Programmen, Applikationen und Informationsportalen – zum Beispiel zur Asklepios Online-Bibliothek.

- Hochschule: TH Deggendorf mit einer Wissensbilanz für die Fakultät Angewandte Wirtschaftswissenschaften und dem Projekt “Von Studierende für Studierende”, in dem Studierende Lösungen von Fallstudien oder Aufgaben sowie Tipps für Prüfungen einpflegen, https://ilearn.th-deg/course/category.php?id=34

- Wirtschaft: die Wissensmanagementsysteme der großen Automobilfirmen, z.B. bei BMW oder Porsche.

1.1. Wissen und Wissensverarbeitung

00:00:01 - 1 Grundlagen des Wissensmanagements

00:6:57 - 1.1.1 Wissen und Wissensverarbeitung

00:20:27 - 1.1.2 Wissensqualitäten

00:24:45 - 1.1.3 Wissen ist und bleibt subjektiv

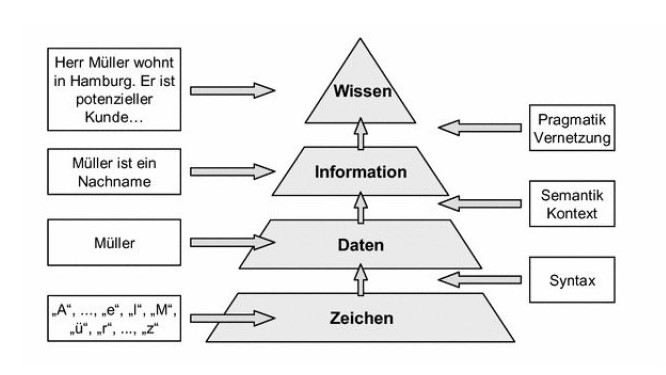

Das kleinste Datenelement aus einem Zeichenvorrat wird als Zeichen betitelt. Zeichen sind also die Basis der Daten. Zeichen sind daher einerseits zusammenhangslos und stehen andererseits auch für sich alleine. Durch die Definition einer Syntax werden aus einem Zeichenvorrat die Daten gebildet.

Daten

Nach DIN 44300 sind Daten als Zeichen oder kontinuierliche Funktionen definiert. Daten sind also zum einen eine Abbildung der Realität und zum anderen in der Regel die digitale Repräsentation von Fakten. Alles was zähl- und messbar ist, kann somit durch binärcodierte Daten ausgedrückt werden.

Beispiel: Zahlen, Wörter und Texte, aber auch physikalische Größen wie Bilder, Graphiken, Sprache und Musik.

Denn gespeichert werden Bilder oder Musik in binärer beziehungsweise elektronischer Form und sind dadurch maschinell auswertbar.

Daten unterliegen darüber hinaus einem Lebenszyklus, bei dem die Daten zuerst erstellt, erhoben oder gesammelt werden. Danach werden sie zur Verarbeitung weitergeleitet. Die Verarbeitung besteht aus der Berechnung, Überprüfung, Digitalisierung und Übersetzung. Der nächste Schritt umfasst die Analyse und Interpretation der Daten. Nachdem sie analysiert und interpretiert wurden, werden die Daten für die zukünftige Nutzung in Systemen gespeichert beziehungsweise archiviert. Die Archivierung beinhaltet zudem auch das Löschen nicht mehr benötigter Daten. Im nächsten Schritt müssen nun die Zugangsberechtigungen festgelegt werden. Diese dienen zum Schutz vor Datenverlust oder der Verwendung durch unberechtigte Personen. In der Nachnutzung findet dann die Anwendung statt. Hier werden die Daten innerhalb von Informationssystemen genutzt. Der Kreislauf schließt sich, indem Daten in die Erstellung neuer Daten einbezogen werden.

Datenverarbeitung (DV) ist die Verarbeitung der als Zeichen dargestellten Nachrichten und Informationen. Diese kann manuell, maschinell oder elektronisch erfolgen. Im letzten Fall spricht man von elektronischer Datenverarbeitung (EDV).

Nachrichten

Mit Hilfe von Signalen und Zeichen werden Nachrichten formuliert. Diese Nachrichten sind zweckfrei und in der Formulierung für jeden Empfänger gleich. Sie sind für ihn eine Erweiterung des Wissens, sofern er die Nachrichten aufnimmt. Die Bedeutung der Nachricht ist aber für die einzelnen Empfänger unterschiedlich.

Information

Informationen sind im Gegensatz zu Daten zeit- und ortsabhängig. Das heißt, Informationen sind kontextbezogen und besitzen außerdem immer einen Sender (Quelle) und Empfänger. Der Mensch ist dabei im Mittelpunkt.

Der allgemeine Informationsbegriff wird in vielen Fällen gleichbedeutend mit Nachricht und Mitteilung verwendet. Grund dafür ist, dass Nachrichten auch mit Hilfe von Zeichen und Signalen formuliert werden. Der Unterschied jedoch liegt darin, dass Nachrichten in der Formulierung für jeden Rezipienten gleich und zweckfrei sind.

Denn Daten werden für eine Person erst interessant und zur Information, wenn ein persönlicher Bezug besteht. Informationen ändern „die Wahrnehmung des Empfängers in Bezug auf einen Sachverhalt und wirken sich auf die Beurteilung des Kontexts aus.“

Die Anreicherung der Daten zu Informationen kann sowohl beim Ersteller als auch beim

Empfänger erfolgen. Der Wert einer Information wird aber immer vom Empfänger und

niemals vom Sender festgelegt.

Eine zweckbezogene Nachricht kann daher als Information bezeichnet werden.

Beispiel: Ein Hausmann liest einen deutschen Satz über die Börsenentwicklung der SAP-Aktie, "sie ist in einer Woche um 20 % gestiegen" - Solange er an Aktien uninteressiert ist, sind diese Worte für ihn nur Daten, also Zeichen und Syntax. Besitzt er SAP-Aktien oder will er bald welche kaufen, haben die Daten für ihn eine Bedeutung und so werden die Daten für ihn zur Information.

Das Wort Information ist zum Bestandteil des täglichen Lebens geworden. Die technischen Möglichkeiten der Informationsübertragung führen dazu, daß immer mehr Informationen auf die Menschen einströmen. Diese Entwicklung hat auch vor den Unternehmen nicht haltgemacht. Während die für die Routineaufgaben in den Abteilungen erforderlichen Informationen noch überschaubar sind und von den meisten Unternehmen auch bewältigt werden, werden die Unternehmensleitungen mit immer mehr Informationen konfrontiert. Oft wissen sie nicht, wie sie dieser Flut Herr werden.

Gängige Fragen in den Betrieben sind: Was ist wichtig? Wer muß welche Informationen bekommen?. Vielfach haben die Verantwortlichen das Gefühl, daß sie im eigenen Unternehmen nicht mehr voll informiert sind, daß sie erst recht nicht wissen, welche Informationen von außen für sie relevant sind und welchen Informationen sie vertrauen können.

Um sich in dem Dschungel der Nachrichten, Mitteilungen, Berichte und Infformationen zurechtzufinden, ist es für Unternehmen dringend erforderlich, sich mit dem Problem der Information im Unternehmen, ihre Bedeutung und Handhabung zu befassen. Die Auseinandersetzung mit dem Problem Information setzt voraus, daß wir uns über das Wesen einer Information Klarheit verschaffen. Zunächst ist der Begriff gegenüber Begriffen wie Nachrichten, Mitteilungen, Signale, Berichte, Zeichen, Daten u.ä. abzugrenzen.

Informationsverarbeitung (IV, IT) ist die Verarbeitung der zweckbezogenen Nachrichten (als Zeichen dargestellten Nachrichten, die ein Zweck erfüllt)

Beispiel: Denken Sie an eine Akte, die elektronisch weitergereicht wird. Die Akte sind Daten. Die konkrete Abarbeitungsreihenfolge, mit der die Akte weiter geschickt wird, hängt ja vom Inhalt der Akte (der Bedeutung der Daten) ab und ist Informationsverarbeitung.

Die Abbildung 1/1 zeigt, dass Zeichen, Daten, Informationen und Wissen in Beziehung

stehen, aber nicht das Gleiche sind. Von Daten wird erst gesprochen, wenn es gelingt, die Zeichen zu einem regelbasierten Zusammenhang zu bringen. Wird ein zusätzlicher Kontext eingebunden, der den Daten eine Bedeutung verleiht, so werden sie zur Information. Informationen sind kontextbezogen und besitzen außerdem immer einen Sender (Quelle) und Empfänger. Der Mensch ist dabei im Mittelpunkt.

Wissen

Popp definierte 1984 Wissen „als die Menge der Modell, die ein System von sich und der Umwelt gespeichert hat.“ [Popp84]. Inzwischen haben sich eine Vielzahl von Definitionen ergeben.

Wissen ist (Internationalisierte) Information plus die Fähigkeit, sie zu nutzen.

Wissen bildet sich in einem unbegrenzten Prozess menschlichen Denkens, Argumentierens und Kommunizierens, bei dem die Reflexion auf die Wirkung des Gedachten bedeutsam ist und Wirklichkeitserfahrungen immer wieder zum Umdenken Anlass geben.

Von Wissen ist die Rede, wenn eine Information mit anderen Informationen so vernetzt werden kann, dass dies zu Handlungsmustern für praktische Anwendungen führt. In Folge dessen setzt sich Wissen aus vielen Informationen und Daten zusammen.

Besonders in Unternehmen beziehungsweise Organisationen ist Wissen nicht nur in Dokumenten oder Datenbanken eingebettet. Vielmehr ist es in den betrieblichen Prozessen, Routinen, Praktiken und Normen verankert. Das besondere Merkmal von Wissen ist, dass es sich vermehrt und vertieft, wenn es verwendet wird.

Wissen kann man klassifizieren in individuelles und kollektives Wissen auf der einen Seite und implizites und explizites auf der anderen Seite.

Explizites Wissen sind Informationen und Daten die in Datenbanken abgelegt sind, die formalen Charakter haben, kodifiziert werden können oder in Worte gefasste Information.

Implizites Wissen ist Wissen, das an den Träger des Wissens gebunden ist, z.B. Denkschemata, Grundüberzeugungen, intuitives Wissen oder Weltanschauung des Wissensträgers.

Wissensverarbeitung ist Erkunden, Suchen, Erkennen, Identifizieren, Untersuchen, Analysieren, Bewusstmachen, Entscheiden, Verbessern, Restrukturieren, Behalten und Informieren. (Wille 2000):

- Erkunden: etwas erforschen, von dem man nur eine vage Vorstellung hat (z.B. Literatursuche)

- Suchen: versuchen, etwas zu erlangen, das man gewissermaßen kennt, aber nicht verfügbar hat (z.B. Suchen einschlägiger Rechtsvorschriften für Architekten)

- Erkennen: über etwas Klarheit gewinnen (z.B. Zusammenhänge transparent machen)

- Identifizieren: für einen Gegenstand den taxonomischen Ort in einer gegebenen Klassifikation zu bestimmen (z.B. Bestimmen von Pflanzen)

- Untersuchen: systematisch versuchen, etwas in seiner Beschaffenheit, Zusammensetzung, Gesetzmäßigkeit, Auswirkung u. A. genau zu erkennen

- Analysieren: Gegebenheiten bezüglich erklärter Zwecke theoriegeleitet zu untersuchen (z.B. eines gesprochenen Satzes)

- Bewusstmachen: etwas ins Bewusstsein bringen (z.B. essgestörten Patientinnen nicht bewältigte Familienkonflikte bewusst machen)

- Entscheiden: sich entschließen, unter Alternativen eine Wahl zu treffen (z.B. Produktkauf bei mehreren Alternativen)

- Verbessern: etwas durch Änderungen auf einen besseren Stand bringen (z.B. Optimierung einer Chip-Produktion)

- Restrukturieren: etwas durch bestimmte Maßnahmen neu gestalten (z.B. Reorganisation des Programmcodes, um Systeme wieder lebensfähig zu machen)

- Behalten: etwas Erfahrenes und Gelerntes bewahren, um es künftig wieder aktivieren zu können (z.B. Behalten beim Auswendiglernen)

- Informieren: jemanden über etwas Auskunft geben (z.B. Flugverbindungen in München)

1.2. Wissensqualitäten

![]()

00:00:01 - 1 Grundlagen des Wissensmanagements

00:6:57 - 1.1.1 Wissen und Wissensverarbeitung

00:20:27 - 1.1.2 Wissensqualitäten

00:24:45 - 1.1.3 Wissen ist und bleibt subjektiv

Es gibt verschiedene Wissensqualitäten, daher berücksichtigt man in den Wirtschaftswissenschaften immer mehr die Existenz von Unsicherheit und Unschärfe.

Betrachten wir ein Beispiel aus dem Produktionsprozeß mit verschiedenen Maschinen, auf denen verschiedene Aufträge bearbeitet werden sollen. Wir konzentrieren uns jetzt auf nur eine Maschine, sei es Maschine A, und auf einen Auftrag, der sei Auftrag 1.

So könnte eine Aussage in der Produktionsplanung lauten:

Die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A beträgt 10 Minuten

Diese Aussage ist scharf und sicher, während die folgende Aussage eine Wahrscheinlichkeit enthält.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A 10 Minuten beträgt, ist 0,9

Die Wahrscheinlichkeit rührt von einer Wiederholung desselben Produktionsprozesses her. Es ist ein Erfahrungswert.

Dagegen hat folgende Aussage ein Glaubensintervall:

Das Plausibilitätsintervall für die Hypothese, dass die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A 10 Minuten beträgt, ist (0,85; 0,95)

Dieses Glaubensintervall besteht aus der Plausibilität als obere Grenze .95 und dem Glaubenswert als untere Grenze .05. Der Glaubensgrad ist dabei das Komplement des Plausibilitätsgrades. Plausibilität ist der Grad, zu dem eine Verdachtshypothese gerade noch aufrecht erhalten werden kann.

Unsicherheitsintervall drückt den Unterschied zwischen unmittelbar belastenden Verdachtsmomenten und den nicht unmittelbar entlastenden Verdachtsmomenten aus. Glaube=positiver Verdacht; Plausibilität ist möglicher Verdacht.

Die Möglichkeit, dass die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A 10 Minuten beträgt, ist 0,9

Die Möglichkeit drückt im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit nicht die Häufigkeit des Auftretens aus, sondern die Vereinbarkeit des Auftretens mit subjektiven Vorstellungen. "Ereignis A ist möglich" ist die schwächste Formulierung über die Realisierung des Ereignisses A.

Eine unscharfe Aussage mit dem unscharfen Term "ungefähr" lautet etwa

Die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A beträgt ungefähr 10 Minuten

Was der Term „ungefähr“ konkret ausdrückt, versucht man mit sogenannten Zugehörigkeitsfunktionen zu repräsentieren. Näheres findet man bei der Fuzzy Technik.

Ein letzter Typ unsicheren Wissens ist unvollständiges und verzerrtes Wissen.

Die Wartezeit von Auftrag 1 vor Maschine A beträgt..... Minuten

Hier kann z.B. das fehlende Wort 10 durch Lernen aus dem Zusammenhang erkannt werden.

Seit der anfänglichen Entwicklung heuristischer Modelle haben sich in der internationalen Forschung verschiedene Schulen herauskristallisiert, auf die sich die aktuellen Arbeiten konzentrieren, z.B. wahrscheinlichkeitstheoretische Verfahren, Belief Modelle basierend auf dem Dempster-Shafer Evidenzkalkül, Possibilitätstheorie, mit Fuzzy-Mengen operierende Verfahren und für unvollständiges Wissen die Neuronalen Netze.

1.3. Wissen ist und bleibt subjektiv

00:00:01 - 1 Grundlagen des Wissensmanagements

00:6:57 - 1.1.1 Wissen und Wissensverarbeitung

00:20:27 - 1.1.2 Wissensqualitäten

00:24:45 - 1.1.3 Wissen ist und bleibt subjektiv

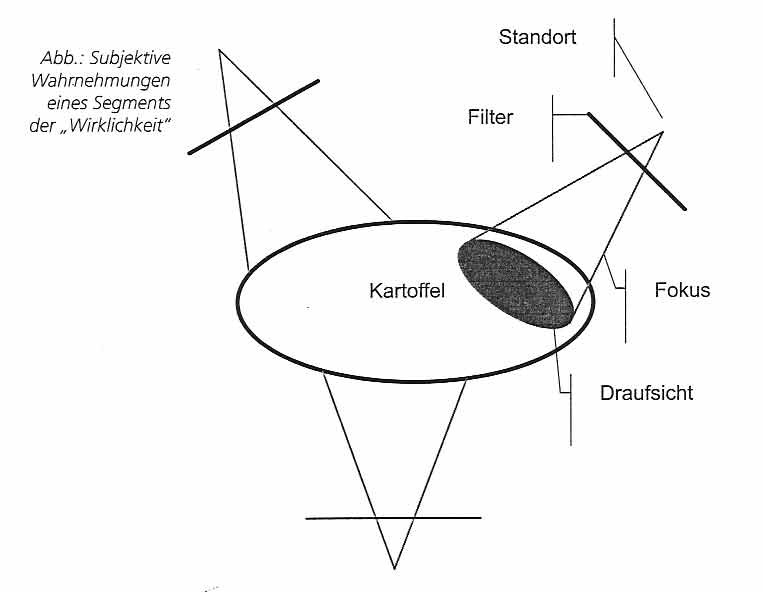

Die Verbreitung von Wissen kann nur gelingen, wenn Informationen innerhalb eines Unternehmens entsprechend identifiziert, verarbeitet, weitergeleitet, gespeichert und abgerufen werden. Dabei steht nicht die gesamte Fülle von Informationen im Fokus des Wissensmanagements, sondern lediglich jene, die für das Unternehmen erfolgsrelevant und objektiv sind. In dieser bewussten Fokussierung besteht ein erkenntnistheoretisches Problem in der Form, dass es keine objektiven Fakten gibt und geben kann. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit durch ein Subjekt ist immer subjektiv geprägt.

Auch aus psychologischer Sicht kann es keine objektive Information geben. Folgendes Modell, siehe Abb. 1/2, soll dies veranschaulichen: Jeder Informant nimmt von einem bestimmten Standort aus die Wirklichkeit wahr, hat dabei einen bestimmten Fokus, verwendet bestimmte Filter und kommt dabei zu bestimmten Wahrnehmungen. Diese Wahrnehmungen sind notgedrungen wertegeleitet, fokusbestimmt, durch Interesse geleitete Filter reduziert und deshalb immer selektiv, situativ und vor allem subjektiv.

Abb.1/2: Verschiedene Sichten auf die Realität am Beispiel einer Kartoffelsicht [Bellinger 2007]

Dieses Phänomen hat systematischen Charakter und kann weder vom Informanten noch vom Benutzer eines WM-Systems vollständig kontrolliert werden. Ein Unternehmen, das so genannte Tatsachen betrachtet bzw. zu nutzen sucht, kann somit maximal Intersubjektivität erreichen, niemals jedoch Objektivität.

In diesem Sinne handelt es sich bei der gemeinsamen Nutzung so genannter Fakten stets um eine Verabredung von der folgenden Art: So lange niemand widerspricht, wird eine bestimmte Behauptung als Faktum behandelt. Wenn zum Beispiel in der Organisation "BMW power-Motorclub" die Behauptung "Alle Opel-Fahrer sind Bremser" aufgestellt wird und unwidersprochen bleibt, dann gilt dies innerhalb des Systems "BMW power-Motorclub" als Faktum.

Je mehr unterschiedliche Standorte oder Standpunkte in einem System vorhanden sind, desto unterschiedlicher werden die Wahrnehmungen der so genannten Fakten und deren Bewertung sein. Als Schlussfolgerung lässt sich daraus ableiten, dass ein Unternehmen mit reifen, selbstbewussten Mitarbeitern ein sehr heterogenes System darstellt, wodurch eine gemeinsame Deutung der Wirklichkeit wesentlich erschwert wird. In diesem Sinne ist der hochbegabte Einzelkämpfer stets ein Feind eines objektivierten Wissensmanagements, weil er ein geringeres Interesse am Austausch von Informationen und damit an nachvollziehbarer Verständigung über Information hat – aus der Erfahrung heraus, dass ein persönliches Wissen eben stark von seiner Persönlichkeit geprägt wird - sowohl was das Sammeln als auch was das Nutzen von Wissen anbelangt.

Auch bei der Wissensvermittlung kommt hochbegabten Fachkräften eine besondere Stellung zu. Ihre Kompetenz ist oft eher unbewusster Natur, von ihnen wird erwartet, dass viele Prozesse automatisiert ablaufen. Dies impliziert einen hohen Internalisierungsgrad von relevantem Wissen. Um dieses Wissen für das Wissensmanagement und in weiterer Folge für das Unternehmen zugänglich zu machen, muss es in eine explizite Form transformiert werden. Das setzt konzeptionelle, didaktische und methodische Fähigkeiten voraus die vielen Profis zu einem guten Teil abgehen - insbesondere wenn es sich z.B. darum handelt, Informationen in ihrer Bedeutung für komplizierte oder komplexe Prozesse und Abläufe zu kategorisieren.

2. Bedeutung von Wissen für Unternehmen

![]()

Nach allgemeinem Verständnis befinden wir uns im Übergang vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter, das u.a. begleitet ist von Erscheinungen wie der Globalisierung der Märkte, der zunehmenden Innovationsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Verkürzung von Produktlebenszyklen, Neugestaltung der Beziehungen zum Kunden und zum Lieferenten, (Stichwort: eBusiness) sowie der zunehmenden Informationsflut, der wir uns durch den Einsatz von modernen Informations- und Kommunikationstechniken wie dem Internet ausgesetzt sehen. Wir können diese Erscheinungen ja tagtäglich in der Presse und in den Medien verfolgen.

In dieser zunehmend komplexen Welt kommt der Fähigkeit, Informationen in Handlungswissen umzusetzen eine besondere Bedeutung zu, sowohl für den Erfolg des Einzelnen, vielmehr aber für die Sicherung der Überlebenschancen eines Unternehmens. Viele sprechen in diesem Zusammenhang bereits davon, dass das Informationszeitalter schon bald durch das Wissens-Zeitalter dominiert wird!

Begünstigt wird dieser Effekt darüber hinaus durch die Tatsache, dass der Dienstleistungssektor in unserer Wirtschaft überproportional zunimmt und damit auch die Zahl der sog. Wissen- oder Know-how Unternehmen. Schon bei der Umfrage des Frauenhofer-Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO) von 1997 schätzten 75% der Unternehmen den Anteil des Produktionsfaktors Wissen an der Wertschöpfung auf über 60%! Diese Prozentzahlen sind heute gestiegen. Wir können daraus ablesen, welche Bedeutung der Produktionsfaktor Wissen heute für Unternehmen hat.

Produktionsfaktor Wissen klingt gut. Aber was macht Wissen zu einem Produktionsfaktor? Welche Gestaltungsmöglichkeiten verbinden Unternehmen mit diesem Produktionsfaktor?

Es gibt eine ganze Menge an Gestaltungsfeldern, bei denen neben den klassischen Produktionsfaktoren Kapital, Arbeit und Ressourcen Wissen und der Umgang mit diesem Gut im Unternehmen eine gewichtige Rolle spielen. Geht man einmal von den Zielsetzungen aus, die Unternehmen, Ämter und Institute mit Wissensmanagement-Projekten verbinden, so geht es (unabhängig von der Branche) häufig um

- Verkürzung von Innovationsprozessen

- Erhöhung der Produktqualität

- Verbesserung der Nähe zum Kunden

- Optimierung der Lieferantenbeziehungen

- Verbesserung der Produktivität von Geschäftsprozessen

- Qualifikation von Mitarbeitern

- Risikobegrenzung kritischer Entscheidungen

Die Bedeutung des Produktionsfaktors Wissen lässt sich übrigens auch daran erkennen, dass man heute immer häufiger auch das sog. Wissenskapital in die Bewertung von Unternehmen mit einbezieht.

Dabei geht es darum, den Wert oder den Wertzuwachs eines Unternehmens, der über das „sichtbare“ Anlage- und Kapitalvermögen hinausgeht, also den „unsichtbaren Wert“, zu erklären. Dies spielt natürlich insbesondere für die schon erwähnten Know-how-Unternehmen im Dienstleistungsbereich eine große Rolle, aber auch bei Industrieunternehmen klassischer Prägung wird die Bewertung des vorhandenen Wissens immer entscheidender.

Der Marktwert eines Unternehmens wird nach dieser Sichtweise zum einen durch das Finanzkapital, zum anderen durch das Wissenskapital bestimmt. Das Wissenskapital unterscheidet sich wiederum in das Humankapital und das Strukturkapital eines Unternehmens. Das Humankapital beschreibt sozusagen den Teil des Wissenskapitals, das in den einzelnen Mitarbeitern steckt – deren Kompetenz, deren Lernfähigkeit, deren Motivation und Grundeinstellungen. Das Strukturkapital erlaubt eine Aussage über das organisationale Wissen, über das ein Unternehmen verfügt – Welche Beziehungen bestehen gegenüber Kunden, Lieferanten oder auch den Anteilseignern, welche Möglichkeiten haben interne Gruppen, miteinander zu kommunizieren, gibt es Organisationsformen, die den Wissensaustausch begünstigen und wie ist die Innovationsfähigkeit einzuschätzen?

Nun, bedenkt man, dass eine wesentlich Aufgabe des Managements in der Steigerung des sog. Unternehmenswerts liegt (bekannt auch als „Shareholder Value“), so liegt es doch nahe, eine Quelle möglicher Wertschöpfung – nämlich das Wissenskapital mit seinen verschiedenen Indikatoren - auch entsprechend zu „managen“.

3. Definition des Begriffs Wissensmanagement (WM)

![]()

Grundsätzlich geht es beim Wissensmanagement um die systematische Erschließung und Nutzung des im Unternehmen vorhandenen Wissens. Allerdings existiert bis heute keine allgemein akzeptierte Definition dieses Begriffs. Laut Peter Mertens, emeritierter Prof. von der Universität Erlangen-Nürnberg, stellt Wissensmanagement sicher, dass internes Wissen einer Organisation – etwa technische Details, historische (Fehl-) Entscheidungen, Projekterfahrungen („Lessons Learned“), bewährte Vorgehensweisen („Best Practices“) - für eine zukünftige Nutzung explizit erschlossen und verfügbar gemacht wird. Er gibt uns damit Hinweise auf die möglichen Wissensinhalte und die Aufgabe, internes Wissen zu externem Wissen zu machen.

Mandl, emeritierter Prof. der LMU München, definiert WM folgendermaßen [Reinmann-Rothmeier / Mandl, u.a., 2001, S. 18]: Wissensmanagement befasst sich mit dem bewussten und systematischen Umgang mit der Ressource Wissen und dem zielgerichteten Einsatz von Wissen in der Organisation. Entsprechend dieser Definition bilden Mensch, Organisation und Technik die drei Säulen einer umfassenden Wissensmanagement - Strategie. Damit umfasst Wissensmanagement die Gesamtheit aller Konzepte, Strategien und Methoden zur Schaffung einer „intelligenten“, also lernenden Orga-nisation (vgl. Abb.1/3).

Wissensmanagement ist kein Selbstzweck. Ziel von erfolgreichem Wissensmanagement ist es, im Einklang mit den übergeordneten Unternehmenszielen einen Beitrag zur Wertschöpfung zu leisten. Ein ganzheitlicher Wissensmanagement-Ansatz beschäftigt sich dabei mit Fragen der Wissenskommunikation, Wissensrepräsentation, Wissensgenerierung und Wissensnutzung als Prozesskategorien des Wissensmanagements.

Nutzeffekte von WM [Müller 2005, S.145-146]

- Größere Transparenz von Wissen: Die systematische Identifikation von Wissensbeständen ist ein Vorteil an sich, bietet aber auch Nutzeffekte für die Weiterentwicklung des individuellen und organisationalen Wissens.

- Schnellerer und gezielter Zugriff auf verteiltes Wissen

- Entlastung der Mitarbeiter und Zeitersparnis: Durch FAQs und Wissensdatenbanken werden Mitarbeiter immer weniger mit gleichen Fragen beschäftigt. Es bleibt mehr Zeit für schwierigere Fälle und kreative Arbeit.

- Bewahrung des Wissens ausscheidender und fluktuierender Experten

- Effizientere Prozesse: Prozesse werden durch Best Practices langjähriger Wissensträger effizienter, eingeführte Abläufe werden im Sinne des KVP hinterfragt und optimiert. Doppelarbeit wird durch Transparenz über Team- und Abteilungsgrenzen hinweg reduziert.

- Höhere Qualität und weniger Fehler: Durch das Lernen aus Erfahrung durch abgeschlossene Vorgänge und Projekte mit Lessons-Learned-Workshops, Projektreviews oder Qualitätszirkeln kann in zukünftigen Aktivitäten die Qualität der Serviceprodukte und –dienstleistungen erhöht werden. Fehler und Fettnäpfchen unerfahrener Mitarbeiter werden vermieden.

- Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter: Der Transfer von Erfahrungswissen ausscheidender oder wechselnder langjähriger Mitarbeiter an neue Kollegen reduziert deren Einarbeitungszeit um 30-50%.

- Niedrigere Kosten:

- Ausschöpfung von Synergiepotenzialen

- Innovation durch Reflexion über das eigene Fachgebiet

- Größere Kundenorientierung

4. Teilprozesse des Wissensmanagements

![]()

Hierzu hilft uns eine strukturierte Betrachtung der Teilprozesse des Wissensmanagement, wie sie z.B. von Probst beschrieben wurde, siehe Abb. 1/4, oder das Münchner Modell, siehe Abb. 1/5.

In Abb. 1/4 muss zuerst identifiziert werden, was wir überhaupt wissen wollen. Bei der Wissensidentifikation geht es darum, das im Unternehmen vorhandene Wissen, sei es nun explizit oder implizit aufzuspüren und transparent zu machen. Wissen, das außerhalb des Unternehmens gefunden werden kann, muss im Prozess des Wissenserwerbs für das eigene Unternehmen zugänglich gemacht werden. Die Wissensentwicklung ergänzt den Wissenserwerb von außen. Hier geht es darum, innovative Ideen, Produkte, Prozesse und Fähigkeiten von Mitarbeitern zu fördern und zu entwickeln. Die Wissensbewahrung sorgt für die Erhaltung und Aktualisierung des so identifizierten, erworbenen und entwickelten Wissens. Der Teilprozess der Wissensverteilung kümmert sich um die Bereitstellung ausgewählten Wissens im Unternehmen und schließlich geht es bei der Wissensnutzung darum, dem Endanwender Wissen zugänglich zu machen. Das Modell wird ergänzt durch die Definition von Wissenszielen sowie einem Controlling und Feedback des ganzen Prozesses.

Das Münchner Modell ist von vier Bereichen geprägt, der Wissensrepräsentation, der Wissenskom-munikation, der Wissensnutzung und der Wissensgenerierung und ebenfalls um die Bereiche der Zielsetzung und Evaluierung ergänzt, siehe Abb. 1/5. Die unterschiedlichen Wissensprozesse werden dabei zusammengefasst und zueinander in Beziehung gesetzt.

Der Bereich der Wissensrepräsentation befasst sich damit Wissen transparent zu gestalten und vorhandenes Wissen handhabbar zu machen. Dieser Schritt ist notwendig, da ein großer Anteil des Wissens im Verborgenen liegt und es sich oftmals um implizites Wissen handelt, das eng mit dem Wissensträger verbunden ist. Dies birgt vor allem dann eine Gefahr, wenn der Wissensträger mit samt seinem Wissen aus der Organisation ausscheidet. Dieses Problem kann durch die Dokumentation des Wissens verhindert werden. Im Einzelnen gehört hierzu die Identifikation, die Explizierung und Kodifizierung von Wissen (vgl. Abbildung 1/5). Diese so entstandene Sammlung, soll mittels der technischen Möglichkeiten dokumentiert und bewahrt werden, um es somit den Mitarbeitern nutzbar, leicht und schnell zugänglich zu machen (Reinmann-Rothmeier, u.a., 2001, S. 32).

Das durch die Wissensrepräsentation sichtbar und nutzbar gemachte Wissen soll durch die Wissenskommunikation nun innerhalb der Organisation verteilt werden. Dieser Schritt ist unerlässlich, da alleine durch die Explizierung und Visualisierung des Wissens, dessen Weitergabe, Nutzung und Weiterentwicklung nicht garantiert werden kann. Besonders bei weit verzweigten Organisationen kommt diesem Schritt eine besondere Bedeutung zu. Dieser Schritt erfasst neben der Weitergabe von Informationen und Inhalten, auch den Austausch und die Teilung von Wissen. Darüber hinaus soll durch diese Interaktion Mehrwerte entstehen und im Zuge der Kooperation der Einzelnen sollen Synergieeffekte aufgedeckt und genutzt werden. Zudem können durch die direkte Weitergabe und den damit verbundenen Kontakt zwischen zwei Akteuren Grenzen, die bei der Weitergabe von impliziten Wissen auftauchen, überwunden werden. Dieser Aspekt erfasst nicht nur die Initialisierung der Kommunikation, sondern auch deren Aufrechterhaltung. Dabei ist das Ziel, das gewonnen Wissen über organisationale Strukturen hinweg zu verteilen und somit die gesamte Kommunikation innerhalb der Organisation zu verbessern (Reinmann-Rothmeier, u.a., 2001, S. 33).

Durch den Schritt der Wissensgenerierung soll neues Wissen in das Unternehmen geholt und es sollen innovative Ideen entwickelt werden. An dieser Stelle kann zwischen der externen Wissensbeschaffung durch Berater, neue Mitarbeiter oder Kooperationen und der internen Generierung unterschieden werden. Letztere soll durch Weiterentwicklung von Wissen, Steuerung von Lernprozessen und Bereitstellung von Netzwerken erreicht werden. Der Bereich der Wissensgenerierung zielt darauf ab, die Kompetenzen der Mitarbeiter zu verbessern, die Wissensbasis sowie die Lernfähigkeit der Organisation zu erweitern sowie innovative Prozesse und Ergebnisse voranzutreiben. Diese einzelnen Aspekte sind notwendig, da zwar durch Explizierung, also Austausch und die Kommunikation, neues Wissen geschaffen wird, aber dessen Potential nicht erkannt wird und verloren gehen könnte (Reinmann-Rothmeier, u.a., 2001, S. 37).

Das durch die Repräsentation, Kommunikation und Generierung erschlossene Wissen muss aber auch durch die Einbindung in Entscheidungen und Arbeitsabläufe genutzt werden. Dieser Schritte der Wissensnutzung stellt den schwierigsten Teil eines erfolgreichen Managements dar, da es direkt beim Handeln der Mitarbeiter und somit in die Arbeitsabläufe eingreift. Obgleich alle vorherigen Schritte eine wichtige Funktion erfüllen, so ist doch der Einsatz dieses Wissens entscheidend. Unter dem Begriff der Nutzung wird die Einbindung des erzeugten Wissens in die täglichen Abläufe, die Erzeugung von Produkten und die Erbringung von Dienstleistungen verstanden (vgl. Reinmann-Rothmeier, u.a., 2001, S. 39 ff.).

1.4 Kontrollfragen - Aufgaben 3, 4, 6

5. Die Relevanz von psychologischen Faktoren im Wissensmanagement

00:00:01 - 1.5.1 Unternehmenskultur ist der entscheidende Faktor im Wissensmanagement

00:12:51 - 1.5.2 Relevante Aspekte für die Wissensmanagement-Kultur

Welche menschlichen, zwischenmenschlichen, gruppen- und organisationsdynamischen Faktoren gilt es bei der Entwicklung, Gestaltung, Einführung und Lenkung von Wissensmanagement-Systemen zu berücksichtigen? Gibt es matchentscheidende Soft Factors, welche bewusst gestaltetes und bewusst betriebenes Wissensmanagement immer wieder behindern oder verhindern?

In diesem Kap. betrachten wir, wie ich Mitarbeiter motiviere, ihr Wissen preiszugeben, zu dokumentieren, zur Verfügung zu stellen. Welche Anreize müssen auf emotionaler Ebene gesetzt werden, um Wissensmanagement zu einer Selbstverständlichkeit für die Organisation werden zu lassen?

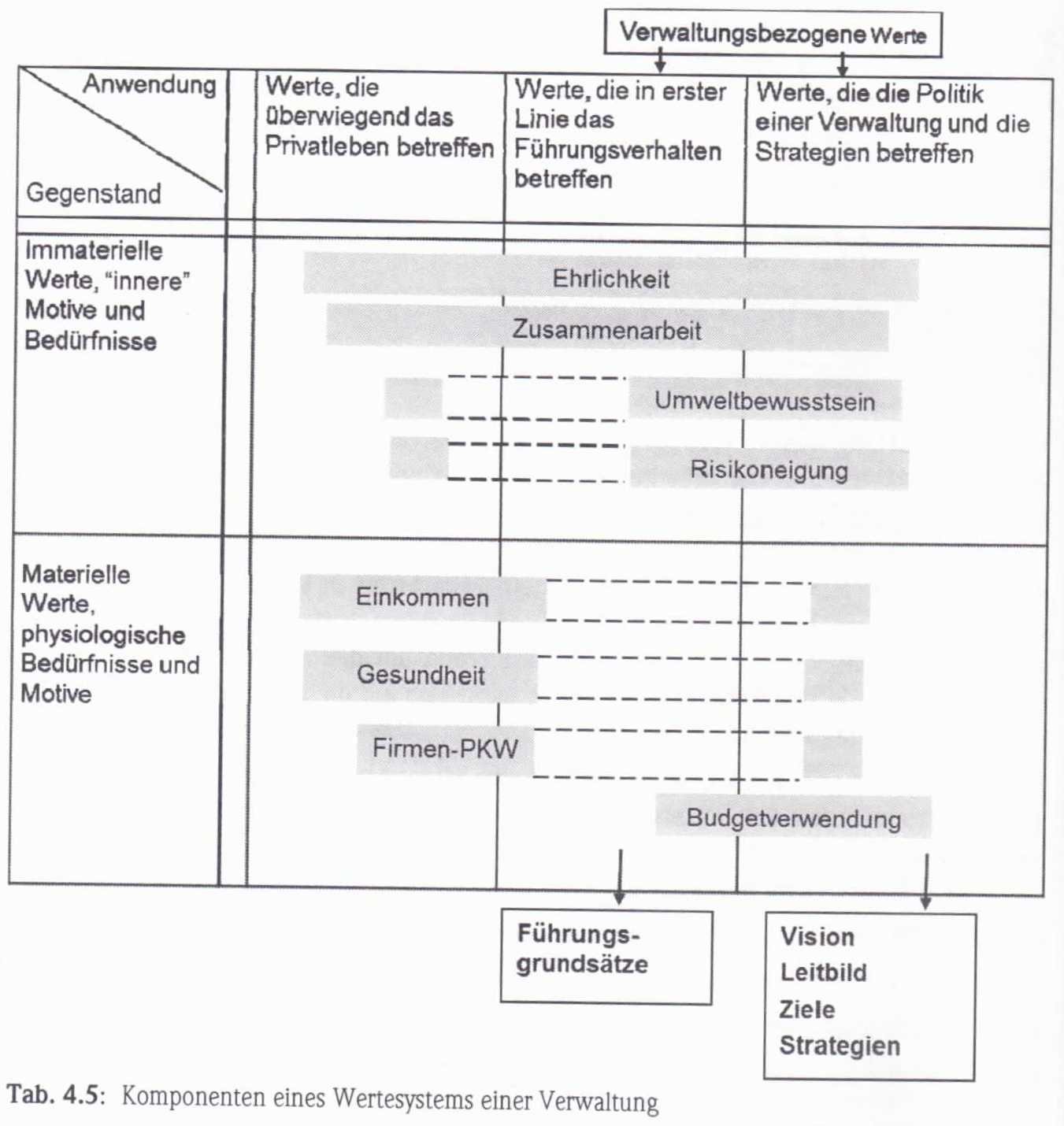

Abb. 1/6: Komponenten eines Wertesystems in Verwaltungen [Müller 2015, S. 76]

5.1. Unternehmenskultur ist der entscheidende Faktor

00:00:01 - 1.5.1 Unternehmenskultur ist der entscheidende Faktor im Wissensmanagement

00:12:51 - 1.5.2 Relevante Aspekte für die Wissensmanagement-Kultur

Im weitesten Sinne steht und fällt jedes WM-System mit der Unternehmenskultur, wovon die Wissenskultur eine Teilmenge ist.

Unter Unternehmens-/Verwaltungskultur verstehen wir die gesamten Einstellungen, Überzeugungen und Werte eines Kollektivs, die zu einem Verhalten von einzelnen Gruppenmitgliedern und/oder einer gesamten Gruppe führen [Bellinger 2007, S.31]. Die Abbildung 1/6 zeigt die Komponenten eines Wertesystems in Verwaltungen.

Bei der Wissenskultur handelt es sich dann um einen spezifischen Teil der Unternehmenskultur. Die Wertschöpfung eines Unternehmens wird massiv davon beeinflusst, wie schnell die Mitarbeiter lernen, worauf es ankommt, was Erfolg bringt, womit der einzelne seinen Mehrwert für das Unternehmen erzeugt. In Hinblick auf das Wissensmanagement ist der wichtigste Unternehmenskultur-Faktor die Offenheit sämtlicher Mitarbeiter, Wissen (nicht nur Information) rasch und transparent zur Verfügung zu stellen und/oder abzufragen.

Entscheidend ist also eine Kultur der gegenseitigen Hilfsbereitschaft, die es aufzubauen gilt.

Das könnte so funktionieren, dass ein so genannter "Wissensträger" zu einem "Best Practice"-Anlass einlädt, in welchem er seinen Kollegen erklärt, wie er die vorhandenen Informationen nutzt und sie mit seinem impliziten Wissen verbindet. Er lässt sich also beim Denken zuschauen. Voraussetzung ist allerdings, dass ihm selber bewusst ist, was er tut und dies klar kommunizieren kann ("Gläserner Hinterkopf").

Kulturfaktor 1: Die Kommunikationskultur

Wissen muss kommuniziert werden. Eine Datenbank kann diesen Prozess lediglich unterstützen. Entscheidender ist es, ob im Unternehmen eine Kultur der ständigen Kommunikation existiert und vom Management auch gefördert wird. Die horizontale Wertschöpfung durch Kollegialität (Hilfe suchen, Ratschläge erteilen, Best Practice, Querbefruchtungs-Workshops) soll durch konsequentes Management in der vertikalen Wertschöpfung ergänzt werden (schlanke Strukturen, Benchmarkingsysteme, Transparenz, Anreizsysteme).

Gerade für den Transfer des überaus wichtigen impliziten Wissens ist entscheidend, dass Menschen sich begegnen, dass Meetings dazu genutzt werden, nicht einfach Informationen auszutauschen, sondern Wissen.

Kulturfaktor 2: Die Fehler- und Feedback-Kultur

In der Pädagogik ist seit langem mit zahlreichen Studien belegt, dass Angst lernbehindernd wirkt. Je angstfreier eine Unternehmenskultur ist, desto geringer deshalb die Fehlerquote respektive desto höher die Quote der rasch korrigierten Fehler. Es ist deshalb ein absolutes Muss für Unternehmen, welche eine hohe Verteilung des vorhandenen nützlichen Wissens fördern wollen, ein Klima der Angstfreiheit zu schaffen. Nur dann ist es möglich, eine zielführende Fehler- und Feedback-Kultur aufzubauen.

Ein Klima der Angstfreiheit entsteht,

- wenn Manager ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und selber eigene Fehler transparent machen

- wenn grundsätzlich ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung herrscht

- wenn häufig gelobt wird, Leistung also anerkannt wird

Kulturfaktor 3: Die Führungskultur

Manager, die Hilfsbereitschaft horizontal und vertikal vorleben, finden innerhalb ihres Unternehmens bald Nachahmer. Aufgabe der Manager ist es Bedingungen zu schaffen, unter denen sich Mitarbeiter gegenseitig helfen können. Die Zielvorgabe ist die "Querbefruchtung" und beinhaltet Elemente des Förderns und des Disziplinierens. Die Förderung von Beziehungen unter den Mitarbeitern, auch über die eigene Organisationseinheit hinaus, führt dazu, dass sie im Bedarfsfall wissen, welche Kollegen sie um Unterstützung bitten können.

Kulturfaktor 4: Die Erfolgskultur

Die menschliche Spezies lernt leichter durch das Kopieren von Erfolgen als aus der Vermeidung von Fehlern. Daraus lassen sich mehrere Schlüsse ziehen.

Erstens: Feedback darf nicht nur Negatives thematisieren, sondern muss genauso auch das Positive ansprechen - Lob beflügelt.

Hat ein Mitarbeiter mit einem bestimmten Vorgehen Erfolg, so soll er es allgemein bekannt machen - der "Best Practice"-Ansatz.

Der größte Feind der Erfolgskultur sind also Neid und Missgunst. Diese Haltung, die oft durch eine Kultivierung des Wettbewerbs unterstützt wird, kann nicht bekämpft, sondern nur substituiert werden: Durch Betonung des gemeinsamen Erfolges, durch eine Haltung des gegenseitigen Erfolgreichmachens, durch permanentes Lob.

Kulturfaktor 5: Die Prozesskultur

Welches KM-System in Unternehmen auch immer einführt: Es wird ein Nachfolgemodell sein und löst ein bestehendes, meist informelles, auf persönlichen Beziehungen basierendes und mit Fehlern behaftetes ab. Jeder Mitarbeiter hat längst sein persönliches Wissensmanagement-System aufgebaut: entsprechend seinen persönlichen Standpunkten oder Standorten, basierend auf einem persönlichen Netzwerk, das ihm beim Lernen hilft.

Nur wenn für den Mitarbeiter bewusst ist, dass das offizielle WM-System einen höheren oder einen zusätzlichen Nutzen zu seinem eigenen selbst gestrickten WM-System bietet, wird er es nutzen oder (bei entsprechendem Druck) auch füttern.

Ein WM-System muss also nicht nur regelmäßig kontrolliert (Fütterung und Nutzung) und weiterentwickelt werden, sondern es braucht auch ein eigentliches Marketing. Sonst verkommt es bald zum "Datenfriedhof".

Viele Mitarbeiter sehen nur den Aufwand, den das Füttern einer Wissensdatenbank mit sich bringt. Außerdem haben Sie schon längst ihre Methoden entwickelt, um selber zu ihrem benötigten Wissen zu kommen. Häufig benutzen sie dazu "menschliche Portale", Mitarbeiter, die über ein besonders engmaschiges Beziehungsnetz innerhalb des Unternehmens oder darüber hinaus verfügen und einen gewaltigen Erfahrungsschatz besitzen. Diese mutieren dann gerne zur internen Hotline, was zwar eine hohe Befriedigung in der Helfer-Rolle verschafft, den Betreffenden aber auch von seiner eigenen Arbeit abhält.

Man sollte solche "menschlichen Portale" im Unternehmen fördern und sie dafür auch prozentual freistellen - ihr Aufgabenportfolio und ihre persönlichen Ziele also offiziell ihrer realen Tätigkeit anpassen. Im Vergleich zu starren Datenbanken besitzen sie den Vorteil, Probleme bewerten zu können und aus einer Reihe von potenziellen Ansprechpartnern den geeignetsten auswählen zu können.

So gesehen wird für die meisten Mitarbeiter die Benutzung einer Wissensdatenbank immer zweite Wahl sein, eine Fallback-Solution, wenn er keinen menschlichen Auskunftgeber findet.

5.2. Relevante Aspekte für die Wissensmanagement-Kultur

00:00:01 - 1.5.1 Unternehmenskultur ist der entscheidende Faktor im Wissensmanagement

00:12:51 - 1.5.2 Relevante Aspekte für die Wissensmanagement-Kultur

Ausgehend von den obigen Überlegungen lassen sich nun die speziellen Aspekte der Unternehmenskultur herausfiltern, die eine besondere Rolle für das Wissensmanagement spielen. Von ihrer Ausprägung hängt es ab, ob Prozesse des Wissensmanagements unterstützt oder - negativ gewendet - behindert beziehungsweise unmöglich gemacht werden. Die relevanten Aspekte lauten:

- Eigenverantwortung

- Offenheit

- Vertrauen

- Lernbereitschaft

- Umgang mit Macht

Der Begriff "Eigenverantwortung" bezieht sich auf die Bereitschaft, die Konsequenzen für das eigene Handeln zu tragen. Eigenverantwortliches Handeln bedeutet:

Eigeninitiative, Commitment und aktives Tun,

- innovativ zu sein und eigene Ideen selbstbewusst durchzusetzen,

- Handlungsspielräume aufzubauen, zu sichern und zu nutzen und nach Unabhängigkeit zu streben,

- die eigenen Äußerungen, Aktivitäten und Entwicklungen zu reflektieren sowie die entsprechende Verantwortung dafür zu übernehmen,

- risikobereit zu sein und mit Unsicherheiten konstruktiv umzugehen,

- über ein ausgeprägtes, intrinsisches Leistungsmotiv zu verfügen.

Eigenverantwortung steht in enger Beziehung zu Lembereitschaft und -fähigkeit.

Offenheit ist die Bereitschaft, sich aktiv und konstruktiv mit seiner Umwelt auseinander zu setzen. Sie zeigt sich

- am Interesse auch für solche Themen, die über den eigenen unmittelbare Aufgabenbereich hinausgehen,

- an der Aufgeschlossenheit, Ideen und Anregungen von außen aktiv aufzugreifen und zu verarbeiten,

- an der Bereitschaft, sich bei anderen aktiv Anregungen zu holen und anderen Lernmöglichkeiten zu eröffnen,

- an der Bereitschaft, Wissen zu teilen,

- an der konstruktiven Auseinandersetzung mit anderen Meinungen,

- an der Fähigkeit, Spannungen aushalten zu können.

Vertrauen ist die Bereitschaft, Urteile und Handlungen anderer Personen sowie

das Verhalten von Institutionen hinsichtlich der Auswirkungen auf die eigene Person ohne eingehende Prüfung als positiv anzunehmen und in das eigene Urteilen und Handeln einzubeziehen. Vertrauensquellen können sein:

- positive Erfahrungen beziehungsweise fehlende negative Erfahrungen mit Personen oder Institutionen,

- beobachtetes Verhalten,

- das Wissen um bestimmte Eigenschaften,

- Erwartungen an das zukünftige Verhalten von Personen oder Institutionen.

Vertrauen steht in enger Beziehung zu Offenheit und äußert sich im Austausch von Gedanken und Gefühlen. Das führt zu einem steigenden, wechselseitigen Einfluss und stärkt die Gemeinsamkeiten bei der Suche nach Handlungsmöglichkeiten und der Umsetzung von Entscheidungen. Ein engerer Gruppenzusammenhalt ist die Folge.

Mit Lembereitschaft und -fähigkeit ist die Bereitschaft und Fähigkeit zum Erwerb von Wissen gemeint, inklusive der daraus resultierenden Handlungskompetenz. Diese zeigt sich zum Beispiel, wenn Mitarbeiter

- Verhaltensänderungen im Zeitablauf zeigen,

- Impulse von außen annehmen und in das eigene Handeln einfließen lassen,

- aus den Ergebnissen des Handelns eigene Schlüsse und Konsequenzen ziehen beziehungsweise diese Erfahrungen in anderen Situationen berücksichtigen.

1.5 Kontrollfragen - Aufgaben 7 und 8

5.3. Verhinderungsfaktoren eines effektiven Wissensmanagement-Systems

Bellinger listet folgende Verhinderungsfaktoren auf [Bellinger 2007, 34]:

Verhinderungsfaktor 1:

Wissen ist Macht, Nichtwissen macht auch nichts - sofern es niemand merkt.

In den meisten Unternehmen wird Professionalität und der Wert einer Person für das Unternehmen mit nutzbringendem Wissen gleichgesetzt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass viele Mitarbeiter (und je höher die Stellung, desto ausgeprägter) Nichtwissen als Schwäche deuten, die es zu verbergen gilt. Das macht es schwierig, Wissensaustausch positiv zu sehen. In vielen Unternehmen lernen nur die Juniors wirklich schnell. Sie können sich erlauben, aktiv bei Kollegen und Vorgesetzen nachzufragen und - vorausgesetzt diese nehmen sich entsprechend Zeit - von deren Wissen profitieren.

Verhinderungsfaktor 2:

Volle Transparenz eines anderen Mitarbeiters über bei mir vorhandenes Wissen kommt einem Machtverlust gleich. Stelle ich nämlich einem anderen Mitarbeiter mein gesamtes Wissen zur Verfügung, so macht mich das potenziell überflüssig. Das gilt es zu verhindern, daher keine Wissensteilung.

Gegenüber Vorgesetzten gilt oft auch noch der Grundsatz: Was der nicht weiß, macht ihm nicht heiß.

Manche Vorgesetzten spüren das und reagieren mit übermäßiger Kontrolle darauf, setzen Spione ein, erscheinen unangemeldet bei Sitzungen etc. Die Mitarbeiter deuten das als Misstrauen - es entsteht eine Abwärts-Spirale.

Verhinderungsfaktor 3:

Das WM-System nicht zu bedienen, zieht keinerlei Sanktionen nach sich. Ein WM-System sollte einfach und möglichst schlank sein, damit es mit vertretbarem Aufwand kontrolliert werden kann. Außerdem muss man sich von vornherein darüber Gedanken machen, wie ein Boykott des WM-Systems sanktioniert werden kann.

Der IT-Abteilung den Lead über das WM-System zu geben, ist nicht zielführend, da diese das Wichtigste naturgemäß nicht tun kann: Die Fütterung und die Nutzung zu kontrollieren und zu sanktionieren.

Vehinderungsfaktor 4:

Offizielle und inoffizielle Informationsprozesse klaffen weit auseinander.

Ein Unternehmen ist gut beraten, das so genannte inoffizielle, über das persönliche Beziehungsnetzwerk laufende Wissensbeschaffungssystem zu sanktionieren, zu systematisieren und damit zu optimieren.

Hier bleibt einem nichts anderes übrig als die informellen WM-Systeme immer wieder einmal zu thematisieren. Das ist eine wiederkehrende Management-Aufgabe. Ein hilfreiches Tool dafür ist die Erstellung einer so genannten "Netzwerkkarte".

Verhinderungsfaktor 5:

Überforderung der Mitarbeiter durch Dokumentationszwang.

Die meisten WM-Projekte scheitern schon in einem sehr frühen Stadium. Die Unternehmen stecken sich häufig bei WM-Systemen zu hohe Ziele. Sämtliche Informationswünsche sollen berücksichtigt werden und eine umfassende Datenbank wird generiert, in der anschließend viele Daten schlummeren. Leider führen Strukturierung, Aktualisierung und Anwendung einer derart umfassenden Datenbank zu einer Überforderung der Mitarbeiter in zweifacher Hinsicht.

Zum einen können die Mitarbeiter kaum noch abschätzen, welche Informationen mit welchem Genauigkeitsgrad in die Datenbank eingegeben werden sollen, was dazu führt, dass sie diese Tätigkeit ständig verschieben und als bürokratischen Dokumentationsaufwand missbilligen.

Zum andern wird die Abrufung von Informationen derart komplex, dass sich Mitarbeiter lieber über alte, bereits eingespielte Wege das notwendige Wissen beschaffen, so dass das neue WM-System bereits nach kurzer Zeit brach liegt.

Übung

Welche Einstellungen der Mitarbeiter sind bei der Einführung von WM erfolgsfördernd?

Welche Einstellungen der Mitarbeiter sind bei der Einführung von WM erfolgsverhindernd?

1.5.3 Kontrollfragen - Aufgaben 1,7

5.4. Schlussfolgerungen für Führungskräfte

- Unterteilt man die Aufgaben von Führungskräften in Management einerseits (darunter fällt alles, was man organisieren kann: Strukturen, Organigramme, Prozesse, Abläufe, Standards etc.) und Leadership andererseits (worunter alles fällt, was mit dem Führen von Menschen zu tun hat), dann ist Wissensmanagement eine Leadership-Aufgabe und wird hauptsächlich durch die Führungskultur gesteuert.

- Lernende Organisationen gibt es nur in dem Sinne, dass eine Organisation lernende Mitarbeiter hat. Aufgabe des Managements ist es, im Unternehmen eine Atmosphäre zu schaffen, welches Lernen begünstigt - ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung, der Offenheit, des Vertrauens, der Fehlerresistenz (siehe Kap. 1.5.2).

- Unternehmenskultur ist ein strategisches Item und muss von der Unternehmensleitung gesponsert, verantwortet und getragen werden. Ein Hochglanz-Leitbild reicht da nicht, es braucht eine tägliche, wiederkehrende Anstrengung, um nach und nach eine positive Kultur "herbeizureden".

- Ein Wissensmanagement Tool muss bereits bei seiner Konzipierung, spätestens aber bei seiner Einführung auf effiziente Überprüfbarkeit getrimmt werden, sowohl was den Aufbau als auch was die Nutzung betrifft. Diese Kontrolle muss zu einem ständigen Tagesordnungspunkt auf den Agenden der verantwortlichen Manager werden.

- Es lohnt sich, über hilfreiche Rituale nachzudenken, welche die Nutzung des KM- Tools begünstigen: Routinisierte Überprüfungen, ständige Tagesordnungspunkt in Meetings etc.

- Neben jedem wie auch immer gearteten KM-Tool werden stets andere, informelle KM-Tools herlaufen. Eines der wichtigsten ist das Meeting. Es ist Aufgabe des Meeting-Leiters, dafür zu sorgen, dass relevante Informationen an den richtigen Stellen abgelegt werden und dass Wissenstransfer im Meeting selbst stattfindet (was Zeit braucht).

- Weil jeder verantwortungsvolle Mitarbeiter längst sein eigenes KM-System hat, ist es notwendig, ein eigentliches Marketing für die "Wissensdatenbank" aufzuziehen. Die Erfahrung zeigt, dass schlecht vermarktete KM-Systeme nur schlecht genutzt werden und bald einschlafen.

- Sowohl die Einspeisung als auch die Nutzung des KM-Systems muss belohnt werden.

- Vor allem Angehörige des mittleren Managements sind die Wissensträger per se. Mit ihrem Vorbild steht und fällt der Erfolg eines KM-Tools häufig. Vor allem die Mittelmanager müssen vom Topmanagement darin gecoacht werden, ihr Wissen zur Verfügung zu stellen.

6. Statistik zu WM im Öffentlichen Dienst

Der Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz in Halberstadt und die Materna GmbH haben 2013 zum Thema“Wissensmanagement in öffentlichen Verwaltungen“ eine bundesweite Studie durchgeführt, zu der sie 510 Behörden aus Bund, Ländern und Städten (ab 30000 E)befragten und einen Rücklauf von 142 erhielten.

Die Ergebnisse waren folgende:

- Verwaltungen und Behörden haben das Problem der Überalterung und personellen Konsolidierung. Daher wird die Bedeutung des WM allgemein als hoch beurteilt.

- Die organisatorische Verortung von WM ist unterschiedlich, da sie stark von der Größe der Organisation abhängt.

- Die genutzen WM-Maßnahmen sind noch überschauber. Am häufigsten werden im organisatorischen Bereich die Arbeitsplatz- und Dienstpostenbeschreibungen sowie regelmäßige Besprechungen genutzt, im Personalbereich die Fortbildungen und mit großem Abstand gefolgt Verfahren bei Personalausscheidung sowie im IT_Bereich Systeme von Internet, Intranet und Content-Management.

- Die Ergebnisse zum Stellenwert des WMs und der Umgang mit Wissen an sich belegen, dass das Thema in vielen Verwaltungen noch am Anfang steht.

- Drei zentrale Beweggründe zur Einführung von WM sind: Erhaltung der Qualität der Dienstleistung, horizontale und fachübergreifende Vernetzung, Prozess- und Verfahrensmanagement

- Um die entsprechende Erfahrung bei der Einführung von WM zu sammeln, kommen Pilotprojekte zum Einsatz. Die Verwaltungen wünschen sich vor allem Starthilfen in Form von Schulungen und strukturierter Begleitung bei der Einführung.

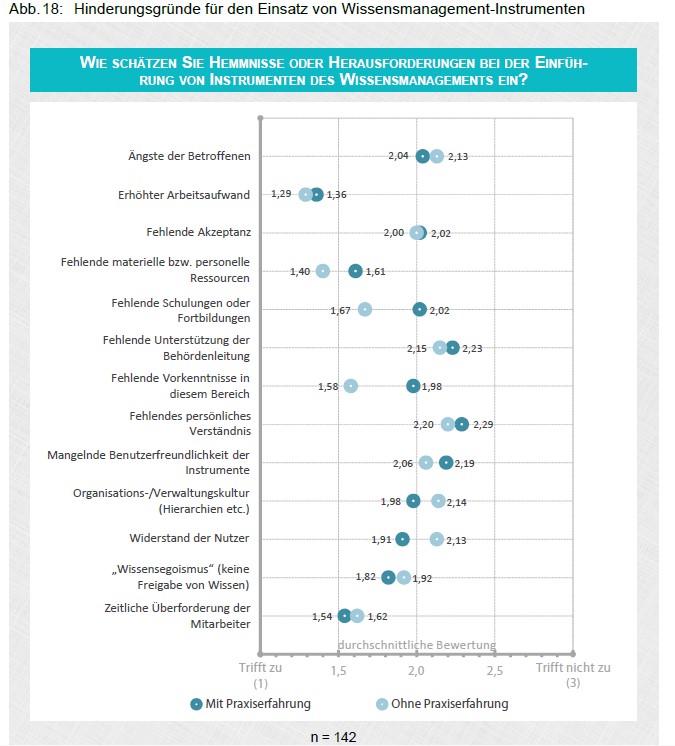

- Die größten Barrieren und Herausforderungen für WM sind: erhöter Arbeitsaufwand, fehlende materielle Ressourcen und zeitliche Überforderung der Mitarbeiter. Fehlende Kenntnisse oder Wissensegoismus sowie die traditionelle und hierarchische Verwaltungsstruktur wurden seltener angeführt

6.1. Evidenzbasiertes Wissen im Gesundheitswesen

6.2. Statistik: Bedarf an und Bekanntheit von Wissensmanagement bei Behörden

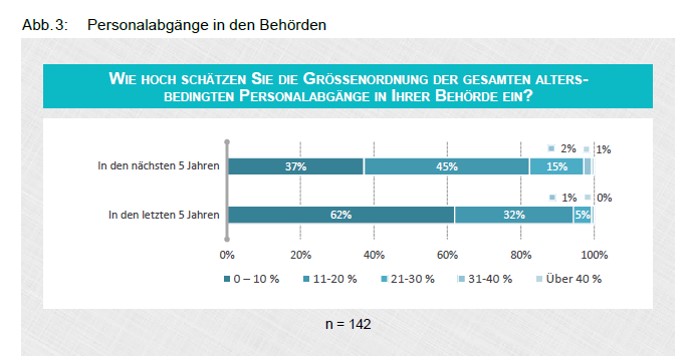

Vor den Hintergrund des demografischen Wandels haben der Fachbereich Verwaltungswissenschaften der Hochschule Harz und die materna GmbH 2013 eine bundesweite Studie mittels einer teilstandardisierten Online-Befragung unter 510 Behörden aus Bund, Länder und Städten ab 30.00 Einwohnern durchgeführt. 142 Behörden haben geantwortet.

Die Studie bestätigt die Überalterung der öffentlichen Verwaltung: Mehr als 55% der Behörden geben einen Altersdurchschnitt zwischen 46 und 50 Jahren an. Abb. 3 zeigt, dass nahezu die Hälfte der Verwaltungen, exakt 45%, damit rechnen, dass in den nächsten 5 Jahren 11-20% der Beschäftigten abgehen werden. Die Landesverwaltungen sind hier besonders betroffen.

Abb.4 zum Thema, welche WM-Themen bekannt sind, zeigt, dass Wissensweitergabe (Zustimmung mit 1,09) und Verankerung von vorhandenen Wissen die wichtigsten Aspekte des WM sind. Auf Wissenserwerb ist man weniger ausgerichtet (2,0) und auf noch weniger auf Wissensentwicklung (2,13).

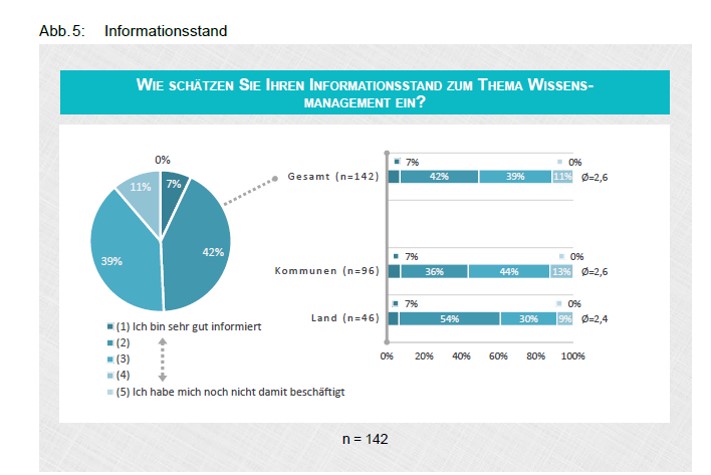

Abb.5. Ihren Informationsstand zu WM schätzen die Mitarbeiter überwiegend als gut bis befriedigend ein, ein Indiz der bisher geringen Beachtung des Themas WM. Die Landesverwaltungen schätzen sich beim Thema WM kundiger ein (61%=7+54 statt 44%=7+36 bei den Kommunen)

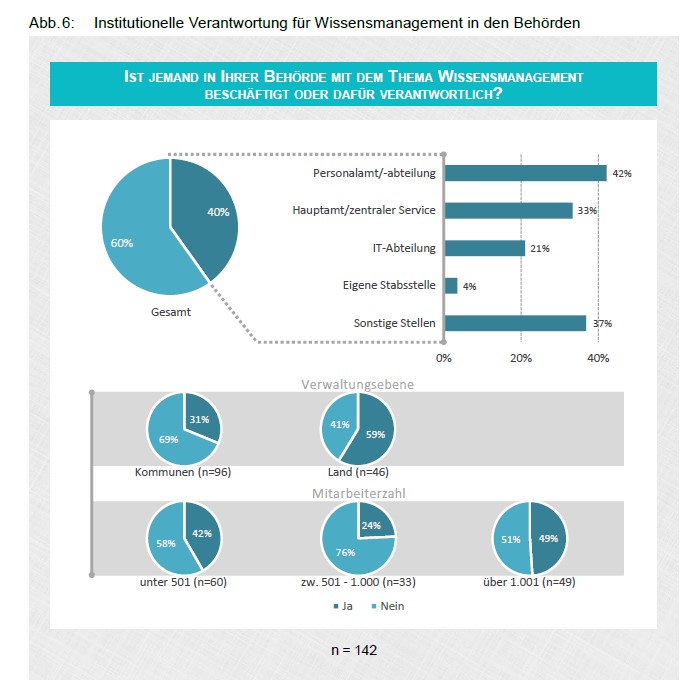

Abb. 6: Die organisatorische Verortung von WM ist unterschiedlich, da sie stark von der Größe der Organisation abhängt. Tendenziell sind WM-Aktivitäten zu 42% in der Personalabteilung, zu 33 % im Zentralen Service und zu 21 % in der IT-Abteilung angesiedelt. In 59% der Landesverwaltungen und nur in 31 % der Kommunen sind personelle Verantwortlichkeiten für das WM vergeben.

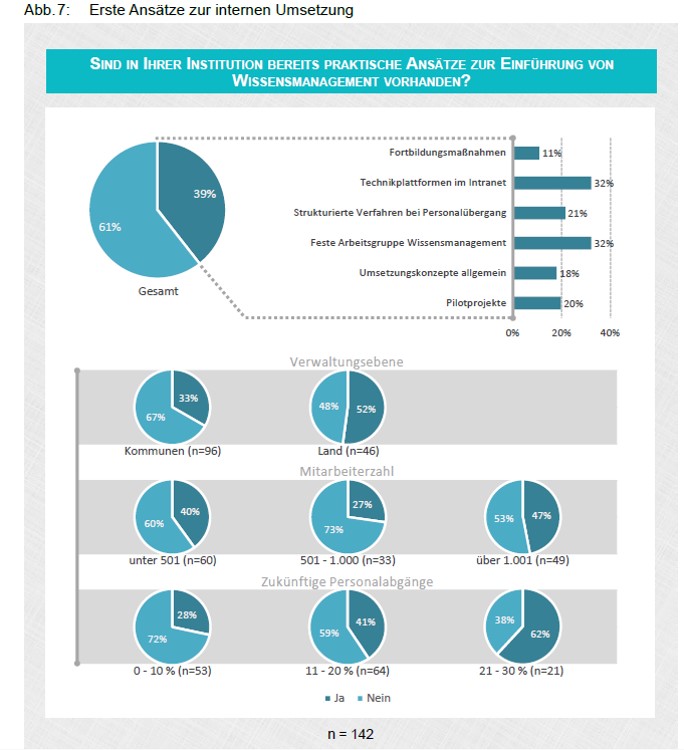

Abb.7:1/3 der Kommunen und mehr als 50% der Landesbehörden weisen praktische Ansätze zur Einführung von WM auf wie Fortbildung (11%), Wikis und Intranet (32%), Strukturierte Verfahren bei Personalübergang (21%), Feste Arbeitsgruppe WM (32%), Pilotprojekte (20%).

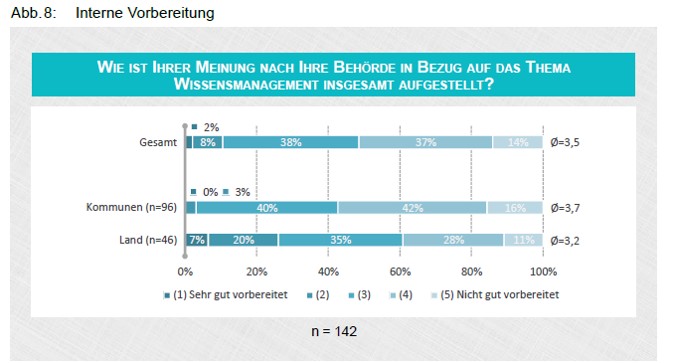

Abb. 8:Bei der Frage nach dem vorbereitet Sein der Behörde auf WM ergab sich eine selbstkritische Einschätzung: Fast ¾ (38+37%) schätzen sich selbst als nur befriedigend vorbereitet ein.

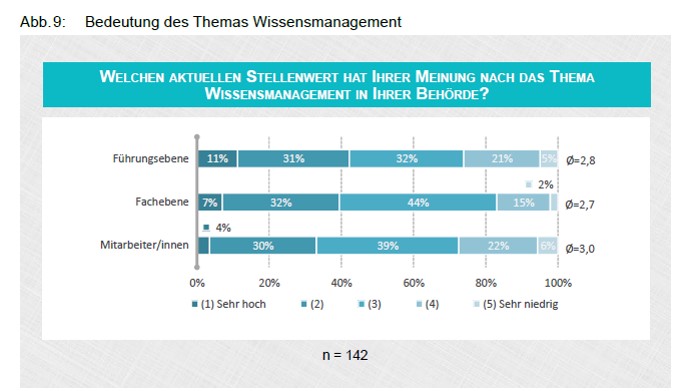

Abb. 9: Bei der Frage nach dem Stellenwert von WM offenbart sich, dass bei der unteren Führungsebene WM als am ehesten relevant (2,7), bei den Beschäftigten ein wenig weniger (3,0) und bei der Führungsebene auch weniger (2,8) eingeschätzt wird.

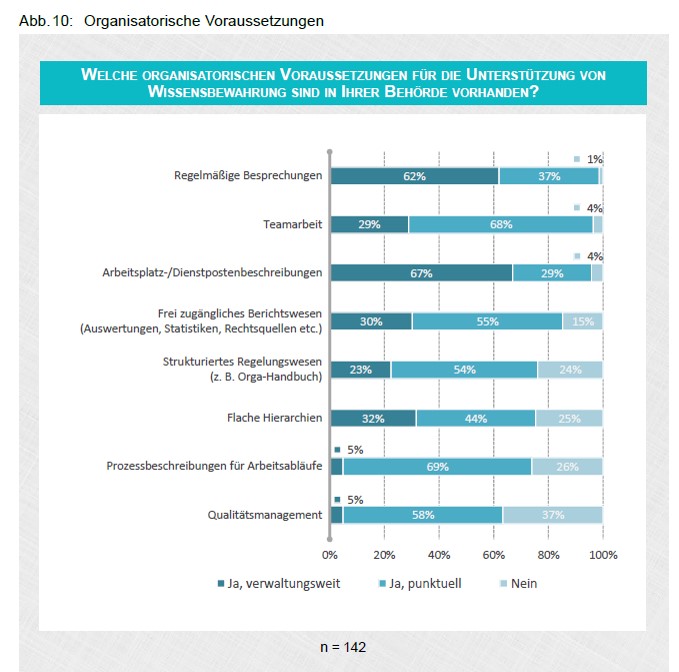

Abb. 10: Zu den verwaltungsweit am häufigsten eingesetzten Instrumenten von WM gehören Arbeitsplatz-/Dienstpostenbeschreibungen (67%) sowie regelmäßige Besprechungen (62%). Punktuellen Einsatz haben dann frei zugängliches Berichtswesen, Teamarbeit, Flache Hierarchien, Prozessbeschreibungen, Orga-Handbuch. Flächendeckend gibt es nur wenige Ansätze zur Wissensbewahrung.

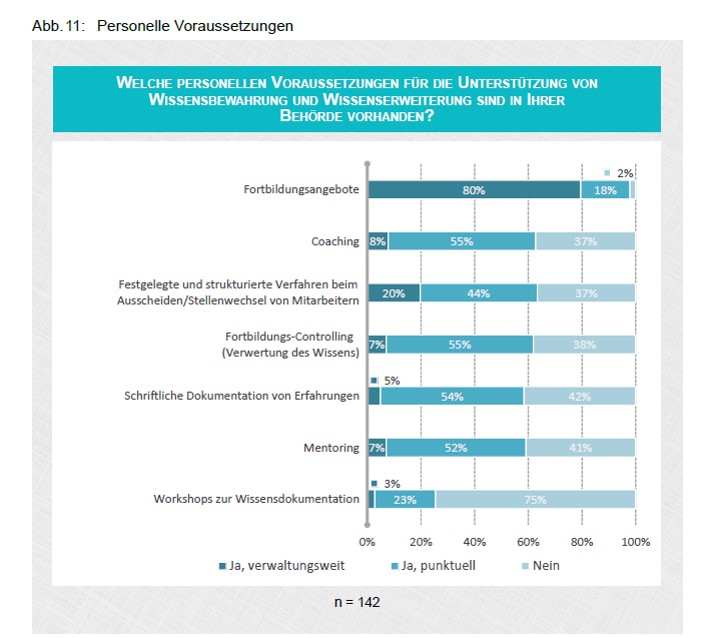

Abb. 11: Als einziges überdurchschnittlich verbreitetes personelle Instrument zu WM zeigen sich Fortbildungsangebote (80%), gefolgt von strukturierten Verfahren beim Ausscheiden (20%). Punktuell werden Coaching, Fortbildungs-Controlling, Erfahrungsdokumentation und Mentoring eingesetzt.

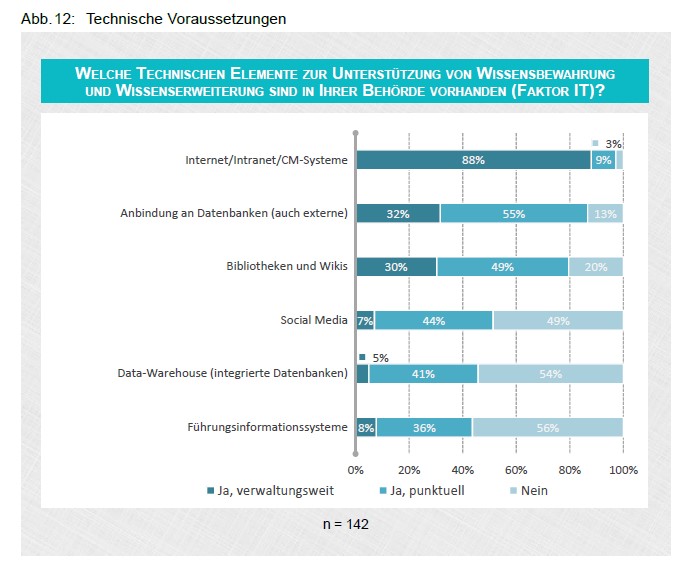

Abb.12: Als technische Elemente zu Wissensbewahrung stehn Internet-, Intranet- und Content-Management-Systeme im Vordergrund (88%). 1/3 setzen noch Datenbankanbindung und Wikis ein. Punktuell kommen Social Media und Data Warehouses zum Einsatz.

Abb. 13: Auf die Frage nach der Wissensspeicherung und Wissensbereitstellung ergab sich, dass nur 18% ihren Beschäftigten regelmäßig Informationen über WM-Aktivitäten bereitstellen. Die Art und Weise der Wissensspeicherung ist traditionell in Form von Akten und Papier (23,35,18,21,30), aber digitale Verfahren (4,2,10,15,10) und hybride Verfahren (27,55,31,49,45) sind schon ausgeprägt. So setzen 28% E-Learning ein.

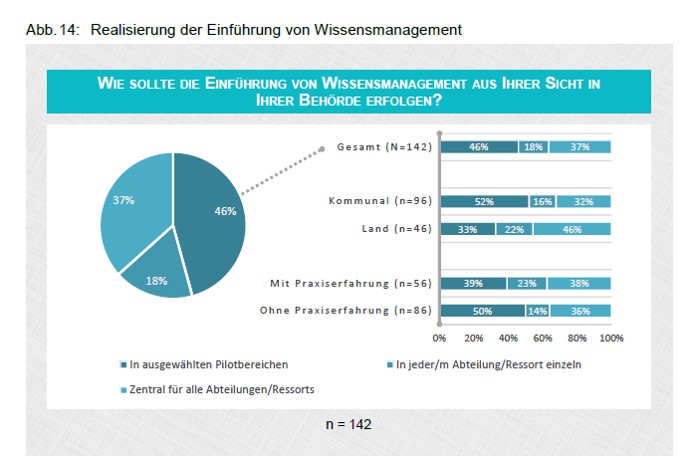

Abb. 14: Auf die Frage, wie die Einführung von WM erfolgen sollte, sagten 46 % in ausgewählten Pilotprojekten und 37% zentral für alle Abteilungen. Lediglich 18% plädieren für eine separate Einführung in jeder Abteilung.

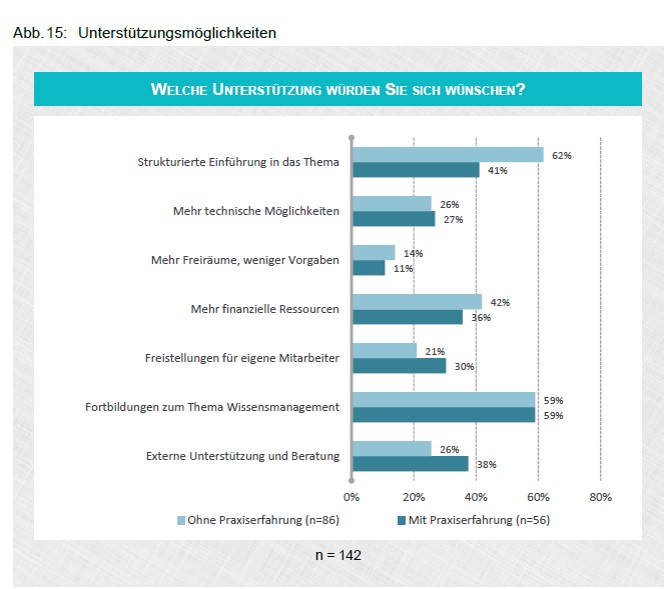

Abb. 15: Notwendige Unterstützungen zur Etablierung von WM werden vor allem in Form von themenspezifischen Fortbildungen (59%) sowie strukturierten Einführungen in die Gesamtthematik (54%) gefordert. An 3. Stelle steht die Forderung nach zusätzlichen Finanzen (39%) und 32% wünschen sich externe Unterstützung und Beratung.

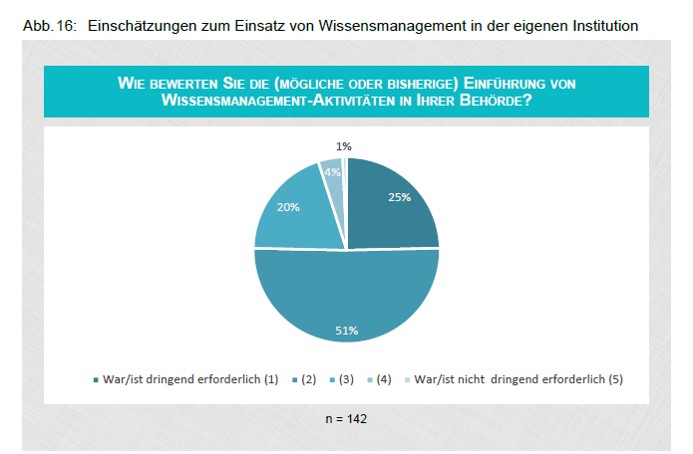

Abb. 16: Die Behörden bewerten die Einführung von WM in den eigenen Behörden mit 25% als dringend erforderlich und 51% finden sie als erforderlich.

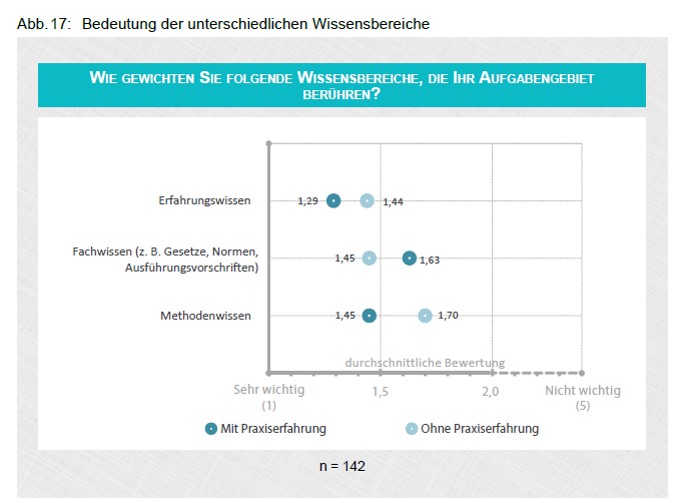

Für 73% ist das Wissen über die eigene Institution das höchste Wissensgut, während Wissen über Zielgruppe (Bürger) 58% als sehr wichtig einschätzen. Abb. 17: Von den Wissensbereichen werden Erfahrungswissen als bedeutenstes Wissen bewertet und Fachwissen und Methodenwissen als gleich wichtig mit ca. 1,55.

Abb. 18: Die größten Barrieren und Herausforderungen für WM sind erhöhter Arbeitsaufwand (1,33), fehlende materielle Ressourcen (1,5) und zeitliche Überforderung der Mitarbeiter (1,58). Diese Faktoren sind in jedem Innovationsprojekt im öffentlichen Dienst zu finden. Dann folgen mit abnehmender Nennung: fehlende Kenntnisse und Verständnisse, Wissensegoismus, fehlende Schulungen sowie die traditionelle und hierarchische Verwaltungsstruktur.