Kapitel 2 - Daten und Datenverarbeitung

| Website: | iLearn - Lernmanagementsystem der Hochschule Deggendorf |

| Kurs: | vhb Demo: Grundlagen IT |

| Buch: | Kapitel 2 - Daten und Datenverarbeitung |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Freitag, 23. Januar 2026, 17:20 |

Kapitel 2 Daten und Datenverarbeitung Inhalt

Überblick

Lernziele

Die Studierenden ...

- erhalten einen Überblick die Konzepte von Daten, Informationen und Wissen,

- verstehen die verschiedenen Datentypen und Formate,

- sind in der Lage, Dateisysteme und Datenbanken zu verstehen und zu beschreiben und

- verstehen den Prozess zur Datenverarbeitung.

<<< Zurück zur Startseite

Weiter zu 2.1 >>>

Kapitel 2 Teil 1 Konzepte von Daten, Informationen und Wissen

Teil 1: Konzepte von Daten, Informationen und Wissen

Aufbau der Wissenspyramide

Der Datenbegriff

Der Begriff Daten bezeichnet Informationen oder Werte, die in einer rohen oder verarbeiteten Form vorliegen und als Grundlage für Entscheidungen, Berechnungen oder Analysen dienen. Sie können Zahlen, Texte, Bilder, Audiodateien oder andere Formate annehmen und repräsentieren die Bausteine für Wissen, wenn sie in einen Kontext gestellt werden.

Merkmale von Daten

- Neutralität: Daten sind zunächst neutrale Informationen ohne Interpretation oder Kontext

- Beispiel: "25" ist ein Datenwert, der ohne Kontext keine Bedeutung hat.

- Formate: Daten können in verschiedenen Formen vorliegen, z. B. als Zahlen, Buchstaben, Symbole, Bilder, Videos oder Töne.

- Verwendung: Daten sind die Grundlage für Analysen, Berechnungen, Berichte und Entscheidungen.

- Speicherung: Daten können digital (z. B. in Datenbanken, Dateien) oder analog (z. B. auf Papier) gespeichert werden.

- Daten können in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Diese Klassifikationen helfen dabei, Daten besser zu verstehen, zu organisieren und zielgerichtet zu verwenden.

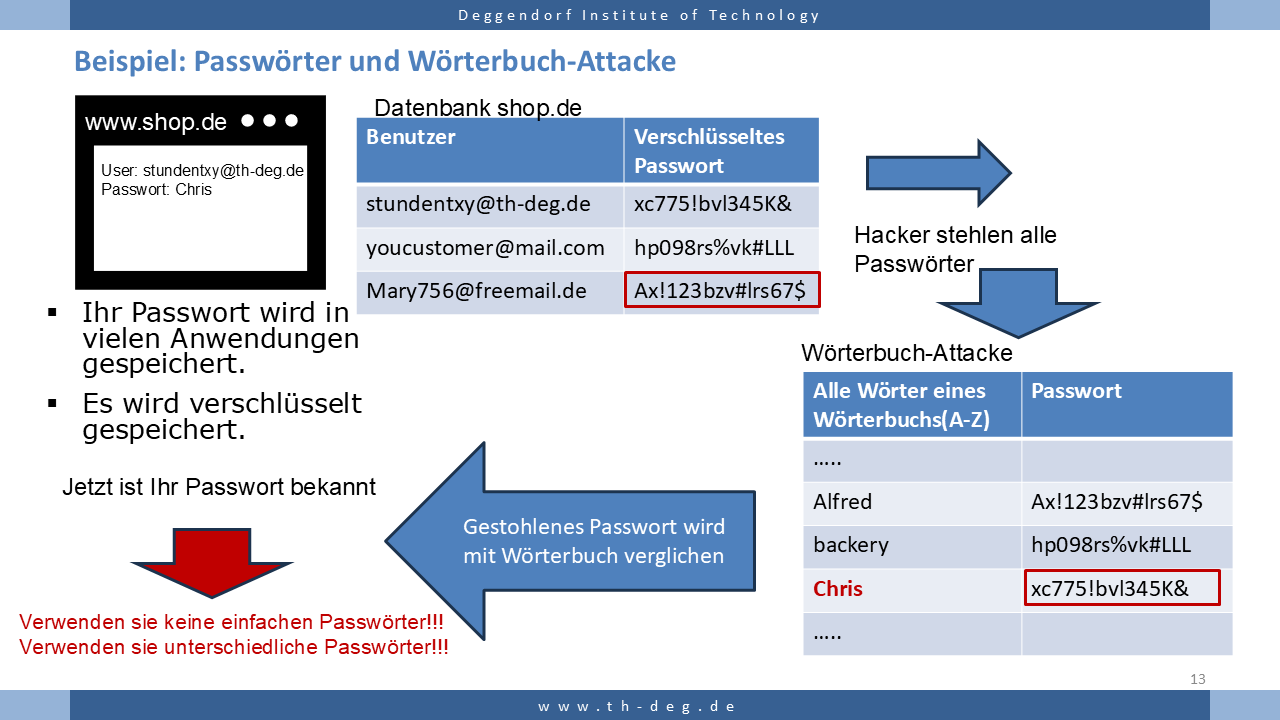

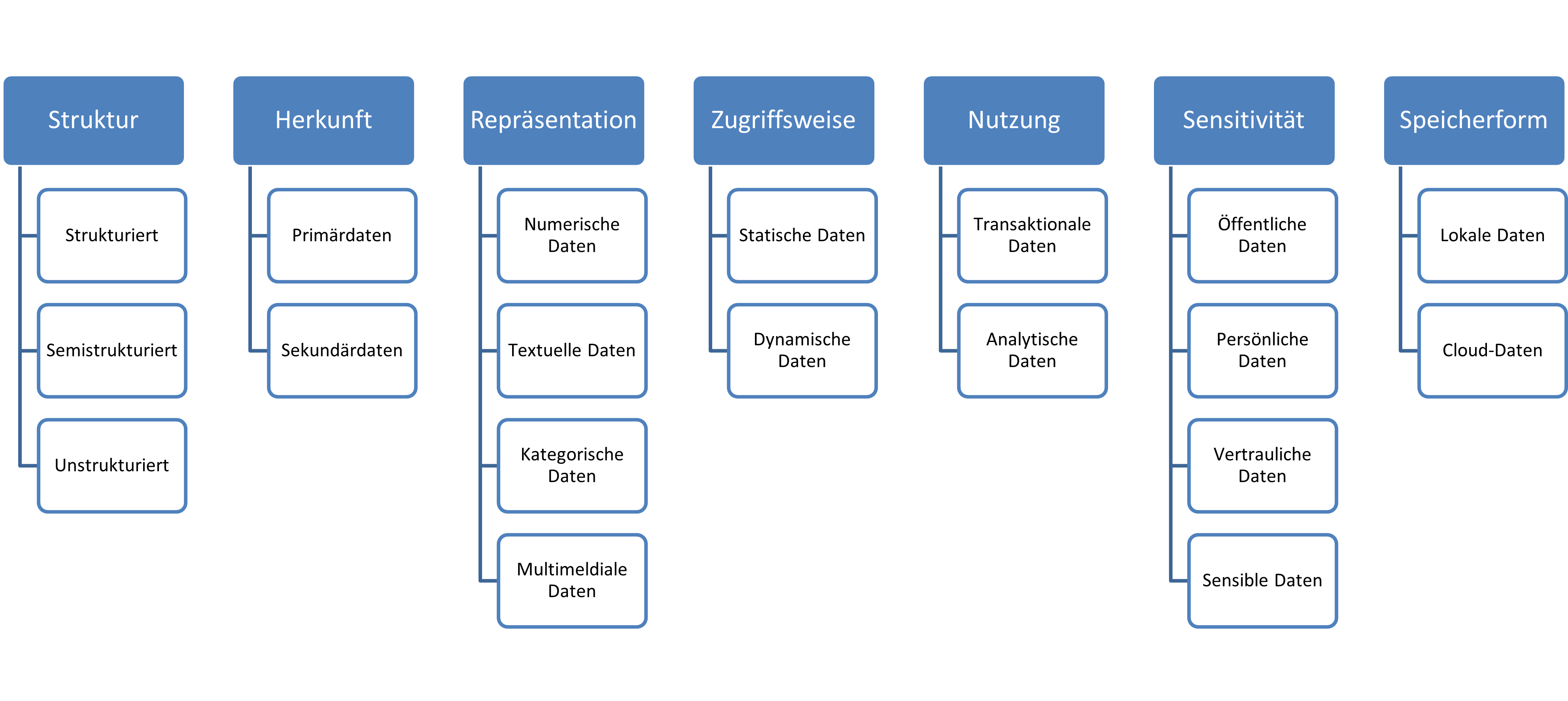

Datenklassifikationen

Nach Struktur

|

Strukturierte Daten

Unstrukturierte Daten

Semi-strukturierte Daten

|

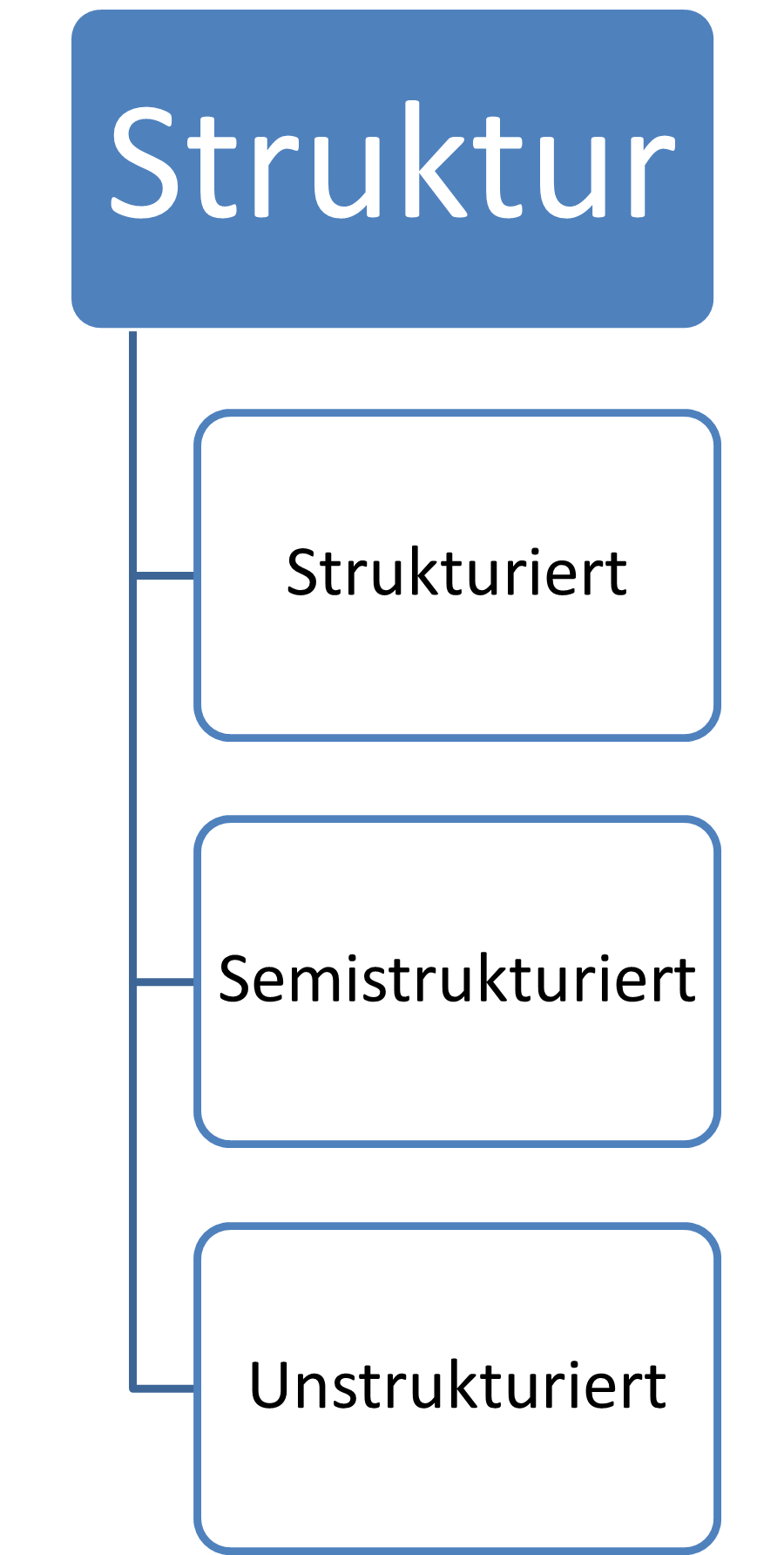

Nach Herkunft

|

Primärdaten

Sekundärdaten

|

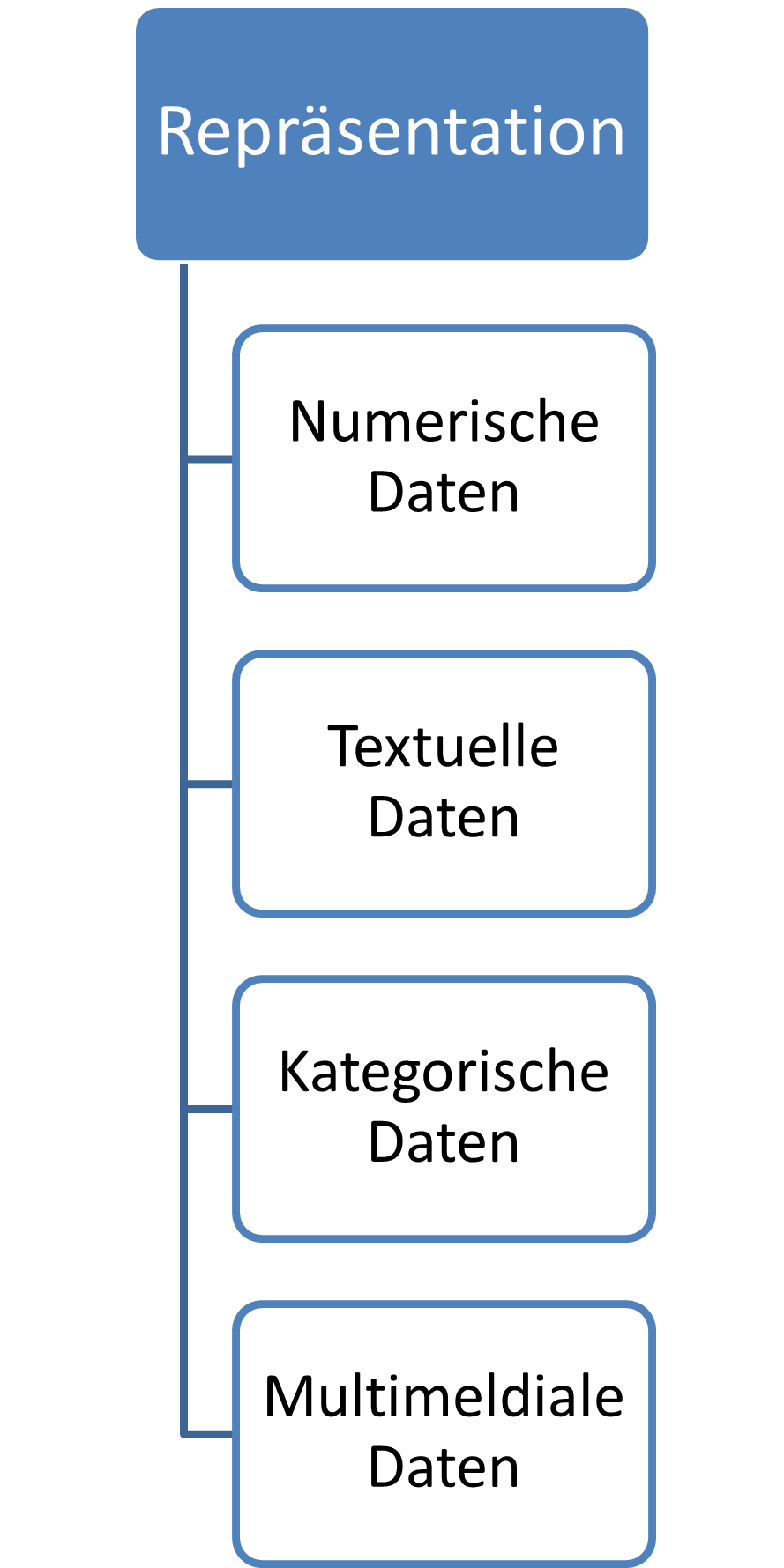

Nach Repräsentation

|

Numerische Daten

Kategorische Daten

|

Textuelle Daten

Multimediale Daten

|

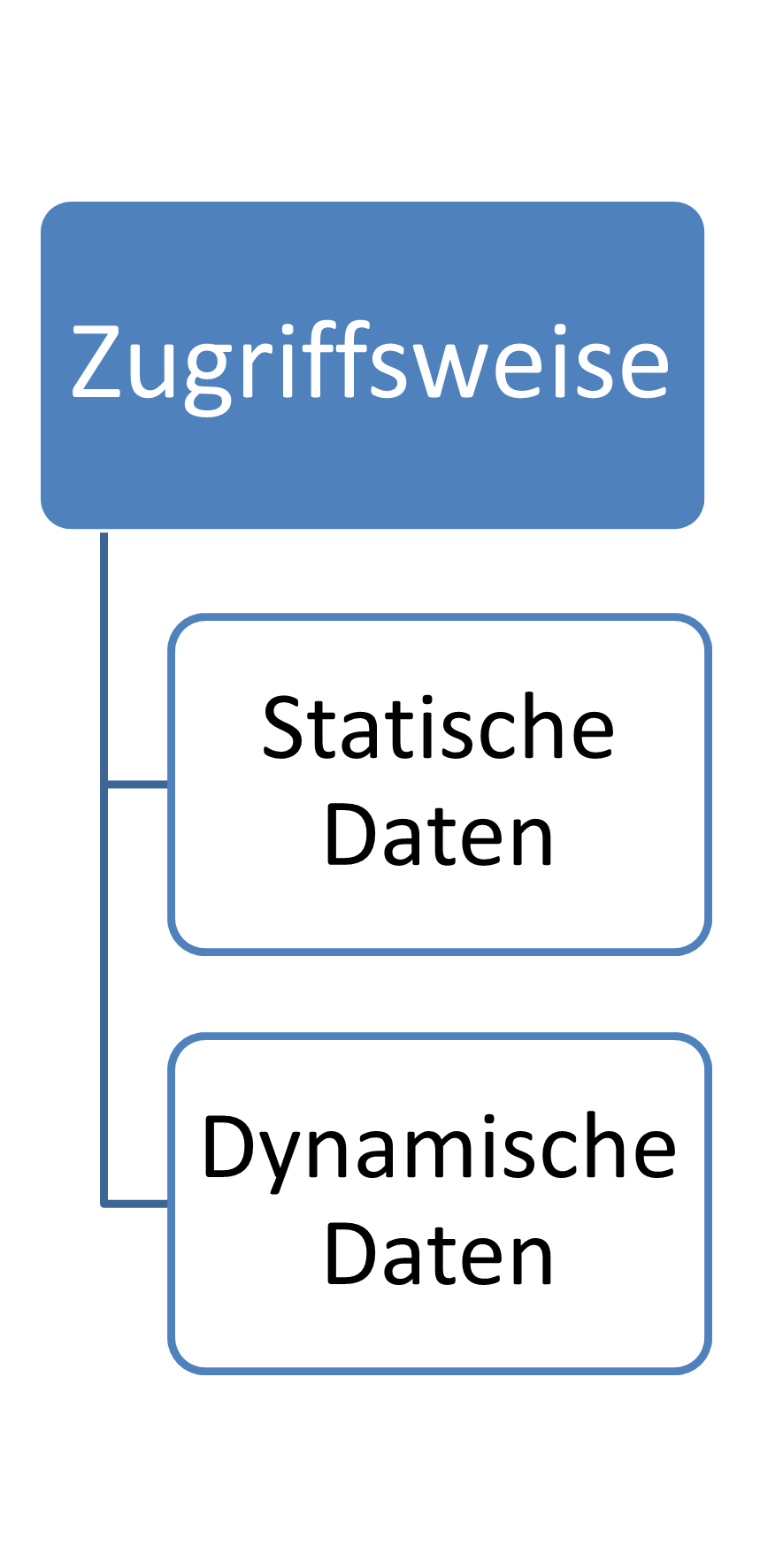

Nach Zugriffsweise

|

Statische Daten

Dynamische Daten

|

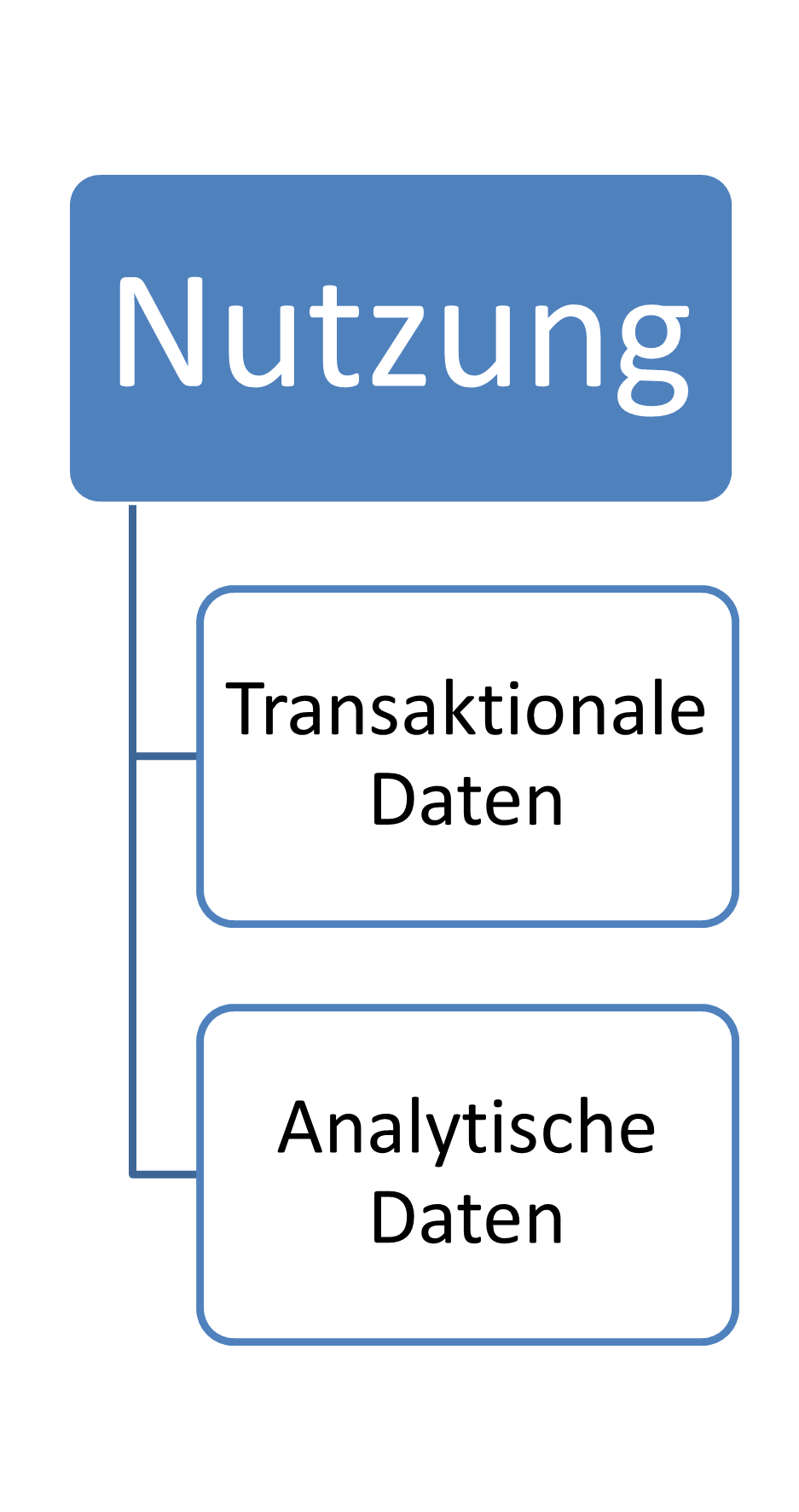

Nach Nutzung

|

Transaktionale Daten

Analytische Daten

|

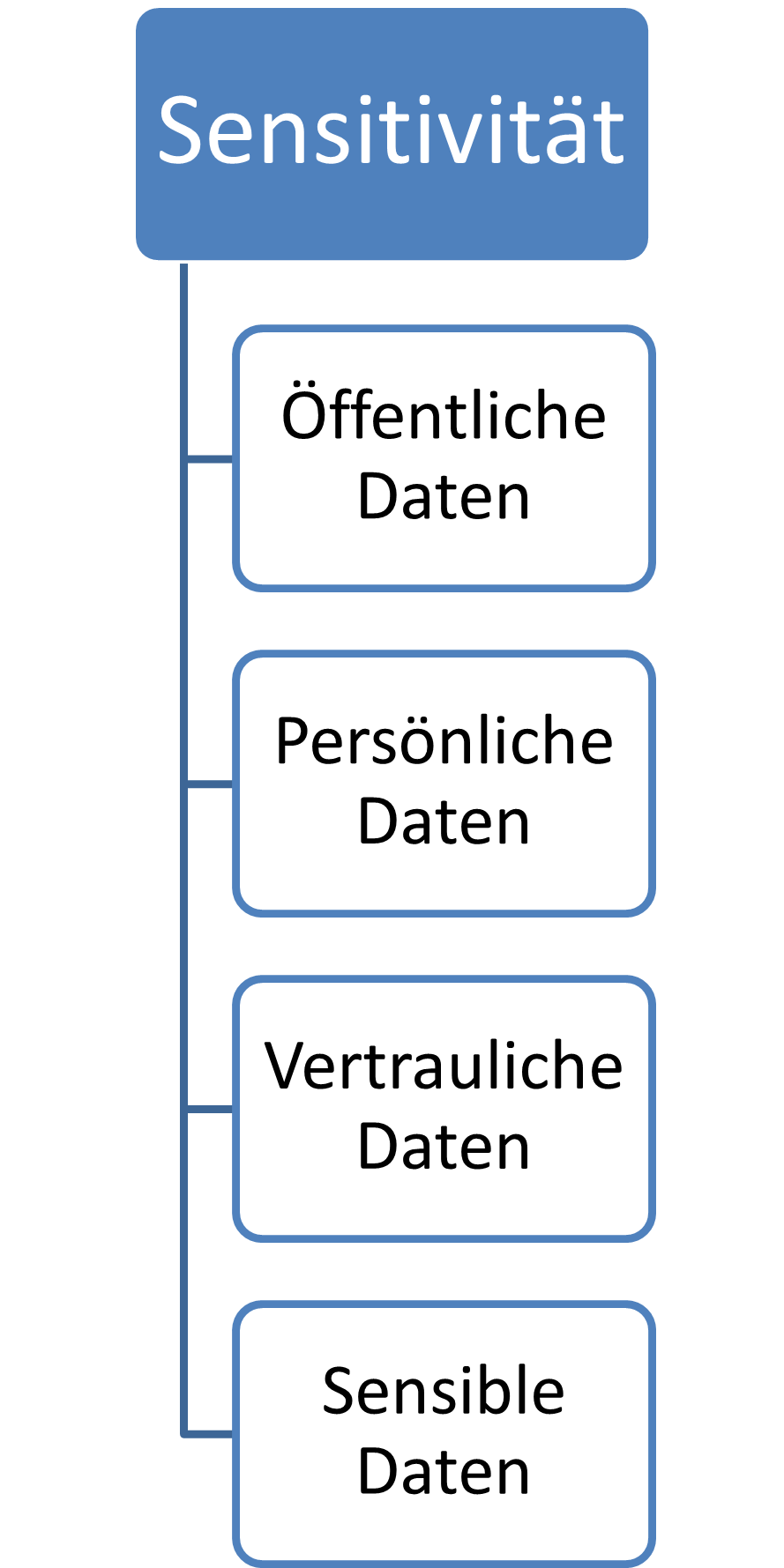

Nach Sensitivität

|

Öffentliche Daten

Vertrauliche Daten

|

Persönliche Daten

Sensible Daten

|

Nach Speicherform

|

Lokale Daten

Cloud-Daten

|

<<< Zurück zu 2.0

Weiter zu 2.2 >>>

Kapitel 2 Teil 2 Datentypen

Teil 2: Datentypen

Ein Datentyp ist eine Klassifikation, die angibt, welche Art von Daten eine Variable oder ein Objekt speichern kann. Datentypen bestimmen die möglichen Werte, die eine Variable annehmen kann, sowie die Operationen, die auf diesen Werten ausgeführt werden können.

Anders formuliert:

- Zahlen können Ganzzahlen oder Kommazahlen sein und man kann darauf Mathematische Operationen anwenden.

- Zeichen können aneinandergereiht werden und daraus können z.B. Wörter gebildet werden.

Beispiele für Datentypen sind:

- Ganzzahlen (Integer): Speichern ganze Zahlen, z.B. 1, 2, 3.

- Gleitkommazahlen (Float): Speichern Dezimalzahlen, z.B. 3.14, 2.718.

- Zeichenketten (String): Speichern Text, z.B. "Hallo", "Welt".

- Boolesche Werte (Boolean): Speichern Wahrheitswerte, z.B. true oder false.

Elementare Datentypen, auch einfache Datentypen oder primitive Datentypen genannt, können nur einen Wert des entsprechenden Wertebereichs aufnehmen.

Komplexe Datentypen

Komplexe Datentypen sind Datentypen, die aus einfacheren Datentypen zusammengesetzt sind. Sie ermöglichen es, strukturierte Daten zu speichern und zu verarbeiten. Komplexe Datentypen können mehrere Werte und verschiedene Arten von Daten in einer einzigen Einheit kombinieren. Sie werden daher auch als Datenstruktur bezeichnet.

Beispiele für Datentypen

| Elementare Datentypen | Komplexe Datentypen |

| Ganze Zahlen | Arrays |

| Sind eine Erweiterung der natürlichen Zahlen um negative Zahlen: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... | Eine Sammlung von Elementen desselben Datentyps, die über Indizes angesprochen werden. |

| Fixed Festkommazahlen | Strukturen |

| Zahlen, die eine feste Anzahl von Ziffern vor und nach dem Komma haben | Eine Sammlung von Feldern, die verschiedene Datentypen enthalten können. |

| Aufzählungstypen | Klassen |

| Sind Variablen mit einer endlichen Wertemenge, z.B. Farbe mit den Werten: Blau, Grün, Rot, Gelb) | Ähnlich wie Strukturen, aber mit zusätzlichen Funktionen wie Vererbung und Methoden. |

| Boolean | Listen |

| Dient der Darstellung von logischen Wahrheitswerten: wahr (true) oder falsch (false) | Eine geordnete Sammlung von Elementen, die dynamisch wachsen und schrumpfen kann. |

| Zeichen | Dictonaries |

| Sind Grundelemente einer Sprache, z.B. A, B, C, …. | Eine Sammlung von Schlüssel-Wert-Paaren, bei denen jeder Schlüssel eindeutig ist. |

| Zeiger | |

| Zeiger sind Referenzen auf beliebige andere Datentypen, z.B. die Adresse eines anderen Datenelements |

Datenstrukturen

Datenstrukturen werden in nahezu allen Bereichen der Informatik und Softwareentwicklung verwendet. Sie helfen dabei, Daten effizient zu organisieren und zu verarbeiten, was die Leistung von Programmen erheblich verbessern kann. Zum Beispiel:

- Suchalgorithmen verwenden Bäume und Hash-Tabellen, um schnelle Suchoperationen zu ermöglichen.

- Sortieralgorithmen nutzen Arrays und verkettete Listen, um Daten in einer bestimmten Reihenfolge zu ordnen.

- Graphen werden verwendet, um Netzwerke zu modellieren und Probleme wie die kürzeste Pfadfindung zu lösen.

- Stapel und Warteschlangen sind in der Verwaltung von Aufgaben und der Steuerung des Programmflusses unerlässlich.

<<< Zurück zu 2.1

Weiter zu 2.3 >>>

Kapitel 2 Teil 3 Datenformate

Teil 3: Datenformate

Datenformat - Dateiformat

Data format

Beschreibt die Struktur und Organisation der Daten, unabhängig davon, wie sie gespeichert oder übertragen werden. Es bestimmt, wie die Daten zu interpretieren sind.

Beispiele:

- JSON: Eine textbasierte Datenstruktur für den Datenaustausch.

- CSV: Tabellenstruktur mit durch Kommas getrennten Werten.

- XML: Hierarchische Struktur mit Tags zur Beschreibung von Daten.

Eigenschaften:

- Kann sowohl in Dateien als auch direkt in Datenübertragungsprotokollen verwendet werden.

-

Unabhängig vom physischen Speicherort der Daten.

Dateiformat

Beschreibt, wie Daten in einer Datei gespeichert werden und gibt an, mit welchen Programmen oder Systemen diese Datei geöffnet oder verarbeitet werden kann.

Beispiele:

- .docx: Dateiformat für Microsoft Word-Dokumente.

- .jpg: Format für Bilddateien.

- .mp4: Dateiformat für Videos.

Eigenschaften:

- Identifiziert durch die Dateierweiterung (z. B. .txt, .pdf) oder durch bestimmte Header-Informationen innerhalb der Datei.

- Konzentriert sich auf die Speicherung von Daten auf einem Speichermedium.

Datenformat und Datenverarbeitung

Innerhalb der Datenverarbeitung legt der Begriff Datenformat fest, wie Daten strukturiert und dargestellt werden und wie sie bei ihrer Verarbeitung zu interpretieren sind.

Beispiele:

- Zeichen und Ziffern

- Zahlen in unterschiedlichsten Formaten

- Logische Aussagen (wahr oder falsch)

Bei Datenfeldern:

- Die Länge des Datenfelds

- die Anzahl von Dezimalstellen

- die Art der Darstellung

- welche Werte ein Feld annehmen kann

- sowie andere spezifische Angaben

Datenformat und Datenverarbeitung

Zahl als Zahl: Die 1 hat einen numerischen Wert. Sie ist die kleinste natürliche Zahl und die Basis für viele mathematische Operationen. Zum Beispiel: 1+1=2.

Zahl als Ziffer: In Texten und Dokumenten kann die 1 als Zeichen verwendet werdej, um Informationen darzustellen, ohne dass sie einen numerischen Wert hat. Zum Beispiel in einer Telefonnummer: „09913615199“ oder Passwort: abs1xr!y

Zahlen und die Darstellung in Computersystemen

Zahlensysteme haben sich historisch entwickelt. So ist die römische Zahlenschrift ein Additionssystem.

Weltweit üblich ist inzwischen das Dezimalsystem, ein Stellenwertsystem, in dem 10 Ziffern über ihre Stelle innerhalb einer Zahl ein Wert zugeordnet wird. Wobei sich die einzelnen Stellen über 100, 101, 102, 103, … oder 1er, 10er, 100er, 1000er, … – Stellen definiert.

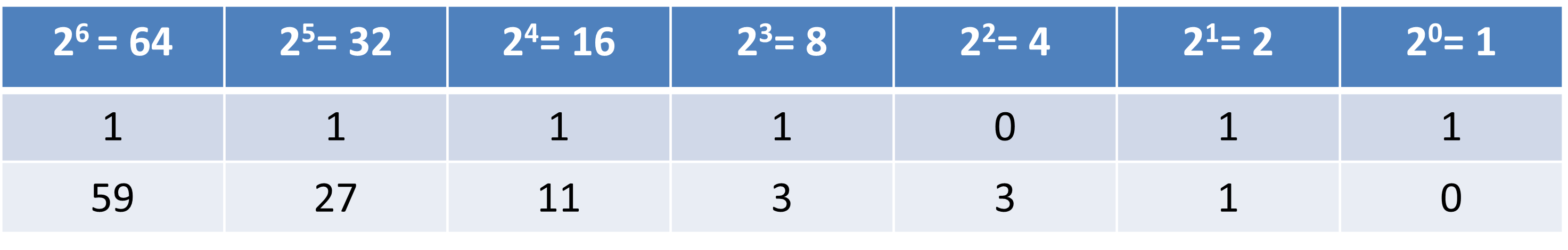

In der Computerwelt findet sich vor allem das Dual- oder Binärsystem. Hier wird nur mit 2 Ziffern (0 und ) gearbeitet, so dass sich die Stellenwerte 20, 21, 22, 23, 24, .. bzw. 1, 2, 4, 8, 16, … ergeben.

Teilweise finden sich aus Vereinfachungsgründen auch Darstellungen im Oktal- (0-7) oder Hexadezimalsystem (0-F).

Die Binäre Zahl 01011 entspricht somit einem Dezimalen Wert von 11 (1+2+0+8+0=11).

The dual system in computer technology is based on the principle of circuits that can be off (0) or on (1).

Das duale System in der Computertechnik beruht auf dem Prinzip von Schaltungen, die aus (0) oder an (1) sein können.

Arbeiten mit dualen Werten

-

Dezimalsystem

1011 = 1*103+0*102+1*101+1*100 = 1000+0+10+1 = 1011 -

Dualsystem

1011 = 1*23+0*22+1*21+1*20 = Dezimal: 9 -

Was ist 123 Dezimal im Dualsystem?

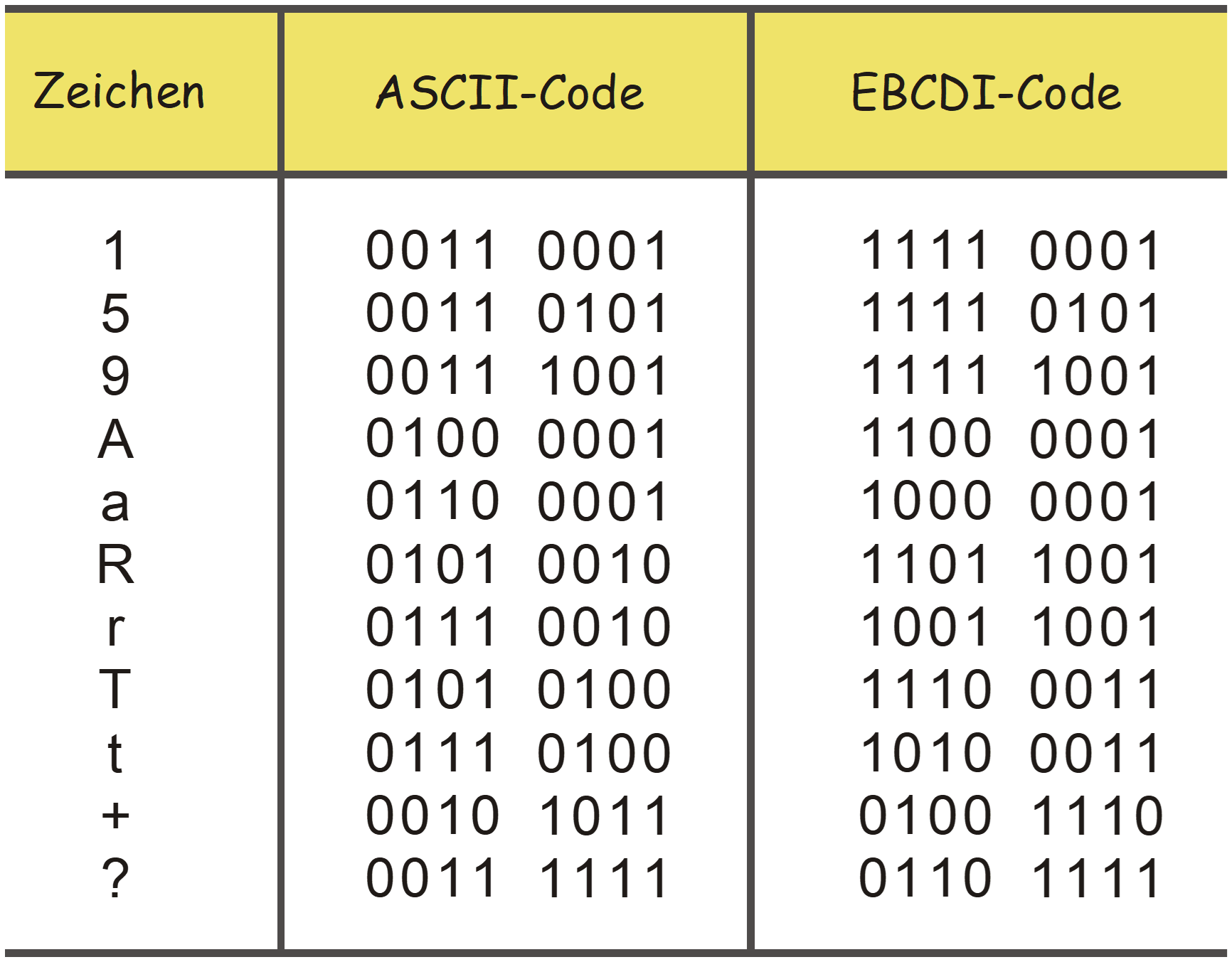

Zeichen und die Darstellung in Computersystemen

- Wie Zahlen werden auch Zeichen in Computersystemen dual dargestellt. Der dafür verwendet man den ASCII- oder EBDI-Code.

-

Durch die Klassifikation als Zeichen oder Wort (STRING) wird der entsprechende duale Code nicht als Zahl sondern als Zeichen interpretiert.

<<< Zurück zu 2.2

Weiter zu 2.4 >>>

Kapitel 2 Teil 4 Datenmanagement - Dateisystem

Teil 4: Datenmanagement - Dateisystem

Sektoren

Bootsektor

- Der Bootsektor enthält Informationen über die Partition und

- Blockgröße (Größe der Speichereinheiten, Dateien werden auf viele Cluster verteilt, um den Speicherplatz effektiv zu nutzen)

- Volumegröße (Gesamtgröße der Partition)

- Position der Master File Table (MFT)

- Startet den Bootloader des Betriebssystems, wenn die Partition bootfähig ist.

- Der Bootloader ist ein Programm, das für den Start des Betriebssystems (in diesem Fall Windows) zuständig ist.

Dateiinformationsbereich

- Speichert Metadaten der gespeicherten Dateien wie:

- Name, Berechtigungen, Eigentümer/Gruppe, Zeitstempel, …

- Enthält die Adressen der Speicherblöcke (Cluster), in denen die Daten der Dateien gespeichert sind.

- Blöcke ermöglichen die effektive Speicherung von Dateien auf Speichermedien

- Blöcke können direkt und indirekt angesprochen werden

- Dies ermöglicht die Speicherung großer Dateien

- Die maximale Größe der Dateien hängt von der Größe der Speicherblöcke ab

Datensektor (Dateibereich)

- Der Datensektor ist in Blöcke unterteilt.

- Enthält die Daten aller Dateien und Verzeichnisse.

- Die kleinste Einheit, mit der NTFS Daten speichert.

- Ein Block hat eine feste Größe (typischerweise 4 KB). Große Dateien werden auf mehrere Cluster verteilt.

- Eine Datei belegt immer mindestens einen Block.

<<< Zurück zu 2.3

Weiter zu 2.5 >>>

Kapitel 2 Teil 5 Datenmanagement - Datenbanken

Teil 5: Datenmanagement - Datenbanken

<<< Zurück zu 2.4

Weiter zu 2.6 >>>

Kapitel 2 Teil 6 Der Datenverarbeitungsprozess

Teil 6: Der Datenverarbeitungsprozess

Datenverarbeitung

Datenverarbeitung bezeichnet den systematischen Umgang mit Daten, um diese zu erfassen, zu speichern, zu organisieren, zu analysieren, zu manipulieren oder darzustellen. Ziel der Datenverarbeitung ist es, Informationen aus den Rohdaten zu gewinnen, die Entscheidungen unterstützen oder Prozesse steuern.

Merkmale der Datenverarbeitung (EVA-Prinzip)

Algorithmen

Ein Algorithmus ist eine endliche Folge von klar definierten Anweisungen oder Regeln, die zur Lösung eines bestimmten Problems oder zur Durchführung einer Berechnung verwendet werden. Algorithmen sind in der Mathematik und Informatik weit verbreitet und dienen als Spezifikationen für die Durchführung von Berechnungen und Datenverarbeitungen

Eigenschaften eines Algorithmus

- Endlichkeit: Ein Algorithmus muss nach einer endlichen Anzahl von Schritten enden.

- Eindeutigkeit: Jeder Schritt eines Algorithmus muss klar und eindeutig definiert sein.

- Eingaben: Ein Algorithmus kann null oder mehr Eingaben haben.

- Ausgaben: Ein Algorithmus liefert mindestens eine Ausgabe.

- Ausführbarkeit: Die einzelnen Schritte eines Algorithmus müssen so einfach sein, dass sie in endlicher Zeit ausgeführt werden können

Beispiele für Algorithmen

- Beispiele für Algorithmen:

- Alltag: Ein Rezept für einen Kuchen ist ein Algorithmus: Es beschreibt die Zutaten (Eingabe), die Zubereitungsschritte (Prozess) und den fertigen Kuchen (Ausgabe).

- Informatik: Ein Suchalgorithmus durchsucht eine sortierte Liste nach einem bestimmten Element.

- Mathematik: Der Euklidische Algorithmus findet den größten gemeinsamen Teiler (GGT) zweier Zahlen.

- Algorithmen sind die Grundlage vieler moderner Technologien und Anwendungen. Sie kommen in verschiedensten Bereichen zum Einsatz, wie z. B.:

- Automatisierung von Prozessen.

- Optimierung von Ressourcen.

- Datenverarbeitung und -analyse.

- Entscheidungsfindung in künstlicher Intelligenz.

- Algorithmen entscheiden z.B. in Socialmedia und anderen Anwendungen wie Youtube, Facebook, Google, usw. welche Einträge oder Werbung uns angezeigt wird und bestimmen somit wesentlich unser Konsum- und Informationsverhalten, welche Freunde wir haben und beeinflussen damit unser ganzes Leben.

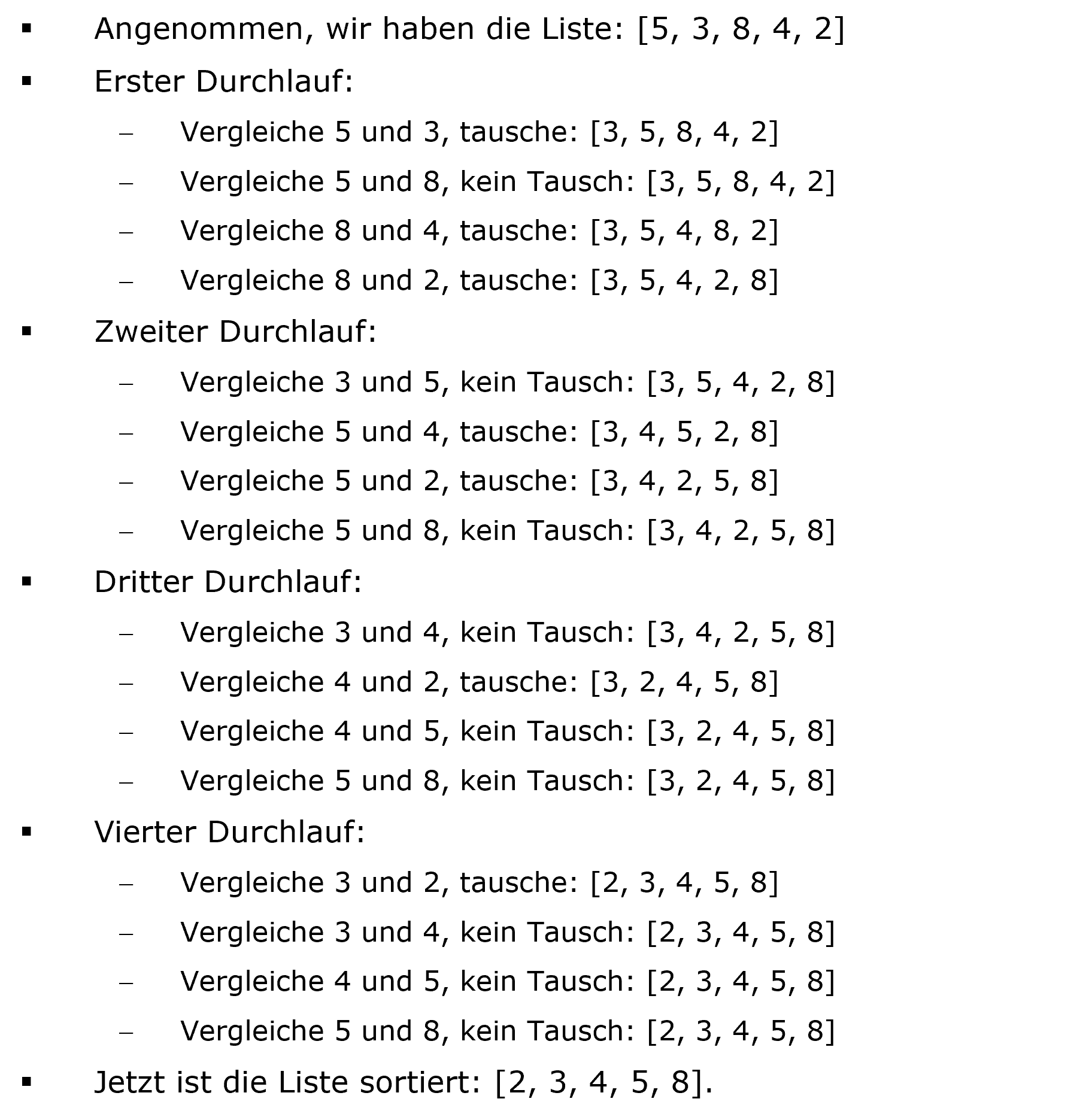

Beispiel für einen einfachen Algorithmus - Bubble Sort

- Ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus ist der Bubble Sort. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung, wie dieser Algorithmus funktioniert:

- Eingabe: Eine Liste von unsortierten Zahlen.

- Vergleichen: Vergleiche das erste Element mit dem zweiten Element.

- Tauschen: Wenn das erste Element größer ist als das zweite, tausche sie.

- Weitergehen: Gehe zum nächsten Paar von Elementen und wiederhole den Vergleich und den Tausch.

- Ende der Liste: Wenn das Ende der Liste erreicht ist, beginne wieder am Anfang der Liste.

-

Wiederholen: Wiederhole die Schritte 2 bis 5, bis keine Vertauschungen mehr notwendig sind.

Programmiersprachen

- Algorithmen sind die Grundlage für Computerprogramme

- Algorithmen sind die Grundlage für Computerprogramme

- Eine Programmiersprache ist eine formale Sprache, mit der eine auf einer Hardware ablauffähige Software entwickelt wird

- Beispiele für Programmiersprachen sind: Maschinensprachen, Basic, C++, Java, PHP, Ruby, Perl, …