Kapitel 1

Perfilado de sección

-

-

1.1 Einführung Nachhaltigkeit

Bezug zu den SDGs

Der Abschnitt 1.1 Einführung Nachhaltigkeit erläutert das Konzept der Ziele für nachhaltige Entwicklung grundlegend und stellt dir Best Practice Beispiele und Ansatzpunkte für dein eigenes Engagement vor.

Nach dem Studium des Abschnitts 1.1 Einführung Nachhaltigkeit solltest du in der Lage sein,

- die Bedeutung von Ökosystemleistungen für die Menschheit und das Konzept der planetaren Grenzen zu verstehen.

- das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu kennen und die wichtigsten Nachhaltigkeitsmodelle zu unterscheiden.

- die Agenda 2030 in den geschichtlichen Rahmen der Nachhaltigkeit einzuordnen und deinen eigenen Beitrag zu den Sustainable Development Goals zu reflektieren.

1.1.1 Leistungen des Ökosystems Das Wohlergehen der Menschen hängt von gut funktionierenden Ökosystemen ab, d.h. dem Funktionieren des Wirkungsgefüges zwischen Lebewesen verschiedener Arten und ihrem Lebensraum, z. B. Laubwald, Wattenmeer, Korallenriff oder Sandwüste. Sie liefern sogenannte Ökosystemleistungen, wie den Sauerstoff zum Atmen, sauberes Wasser, Nahrungsmittel, Grundstoffe für Medikamente und Industrierohstoffe. Zudem sind sie Speicher für Klimagase, Vorbilder für technische Lösungen und vieles mehr. Dazu kommen eine Reihe kultureller Leistungen, die die Lebensqualität maßgeblich erhöhen: Wir erfreuen uns an einem Waldspaziergang, der Schönheit der Natur und den Möglichkeiten der Erholung, die uns die Natur bietet. Doch die Leistungen der Erde sind begrenzt und ein Verlust der biologischen Vielfalt, die Endlichkeit von Naturressourcen und die Schädigung von Ökosystemen zeigen sich immer häufiger. Ein nachhaltiger Umgang mit den Ressourcen der Erde ist notwendig. 4

Ökosystemleistungen

Ökosystemleistungen bezeichnen direkte und indirekte Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen, das heißt Leistungen und Güter, die dem Menschen einen direkten oder indirekten Nutzen bringen. Dieser Nutzen kann wirtschaftlich, materiell, gesundheitlich oder psychisch sein. 4

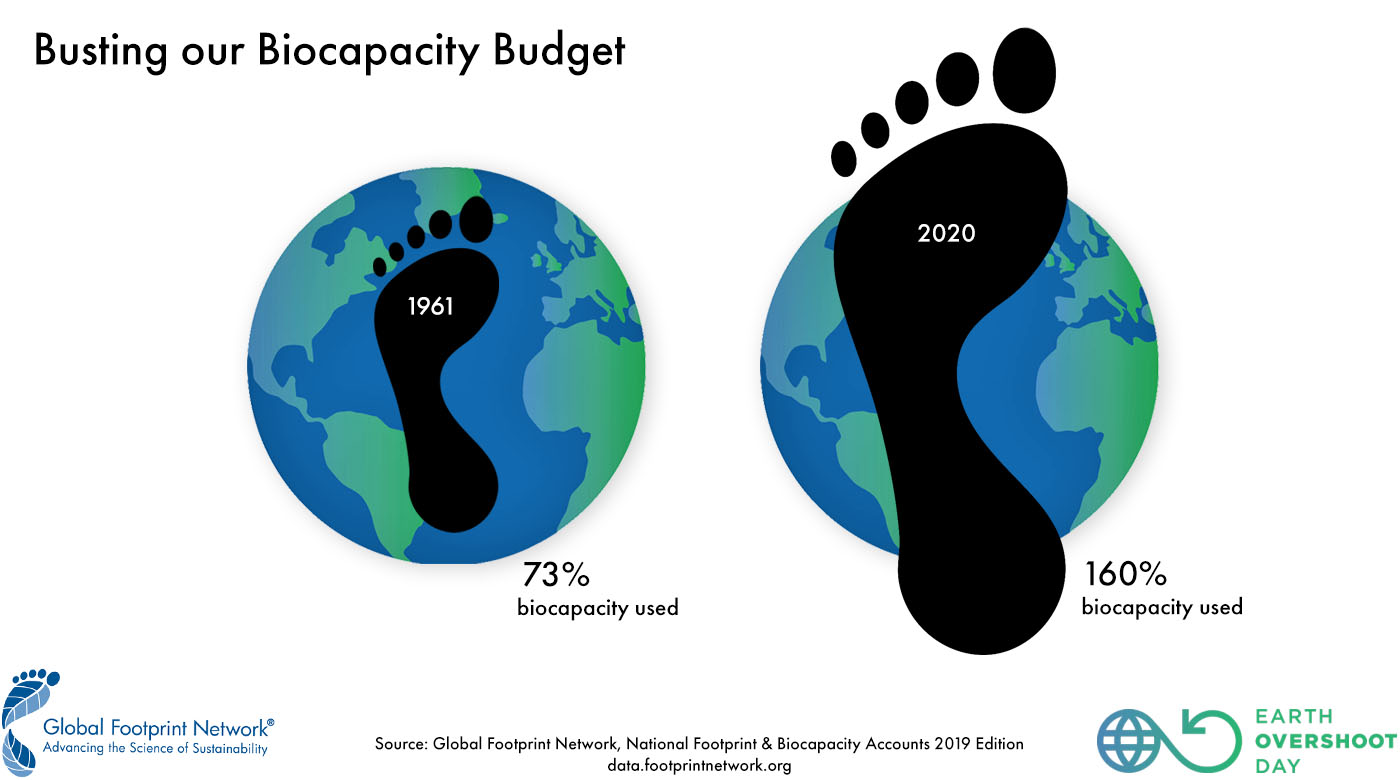

Der ökologische Fußabdruck

Die derzeit wohl umfassendste Messgröße für Nachhaltigkeit und die Belastung des Ökosystems ist der ökologische Fußabdruck (Ecological Footprint). Dieser zeigt auf, wie viel biologisch produktive Land- und Wasserflächen ein Individuum, eine Bevölkerung oder eine Aktivität benötigt, um alle konsumierten Ressourcen zu produzieren und die anfallenden Abfälle zu absorbieren.

Die Menschen verbrauchen derzeit 60% mehr als das, was erneuert werden kann - oder so viel, als ob wir auf 1,6 Planeten leben würden.

Jedes Jahr markiert der „Earth Overshoot Day“ des Global Footprint Networks den Tag, an dem die Weltbevölkerung alle biologischen Ressourcen verbraucht hat, die die Erde während des ganzen Jahres erneuern kann. Im Jahr 2020 fiel der „Earth Overshoot Day“ auf den 22. August. 1 3

Abbildung 1: Der ökologische Fußabdruck im Jahr 1961 im Vergleich zum Jahr 2020. 1

Berechne deinen ökologischen Fussabdruck

Folge dem Link auf die Seite des Global Footprint Networks und beantworte die Fragen zu deinem Konsumverhalten. Wie viele Erden benötigst du? Klicke durch den Rechner, um deinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu berechnen.

Bemerkung: Der ökologische Fußabdruck wird in standardisierten Hektar mit weltweit durchschnittlicher biologischer Produktivität angegeben.

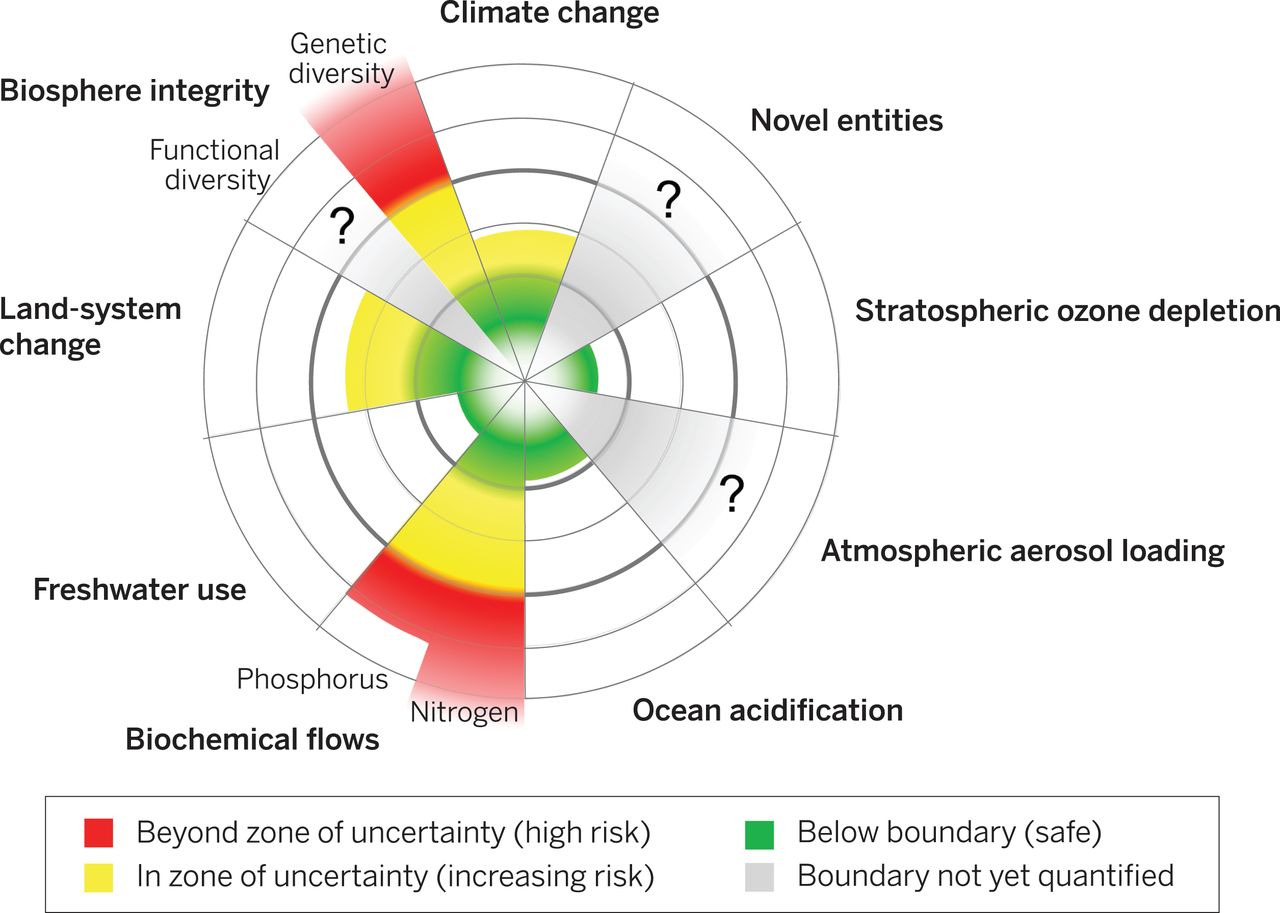

1.1.2 Planetare Grenzen und das Konzept der nachhaltigen Entwicklung Konzept der planetaren Grenzen

Die Überlastung unseres Ökosystems verlangt nach einem gesellschaftlichen Paradigmenwechsel in dem die Entwicklung unserer Gesellschaft und die Erhaltung des Ökosystems in einem belastbaren und anpassungsfähigen Zustand integriert werden.

Das 2009 vom schwedischen Professor Dr. Johan Rockström eingeführte Konzept der planetaren Grenzen trägt zu einem solchen Paradigmenwechsel bei, indem es eine wissenschaftlich fundierte Analyse des Überlastungsrisikos liefert. Das Konzept definiert die ökologischen Grenzen, innerhalb derer die Menschheit sicher wirtschaften kann.

Vier von neun planetaren Grenzen sind bereits heute gefährdet. Zusätzlich haben die Kategorien "Klimawandel" und "Unversehrtheit der Biosphäre" das Potenzial, das Erdsystem in einen neuen Zustand zu versetzen, sollten sie erheblich gestört werden.

Das Konzept der planetaren Grenzen hat sich als einflussreich für die Entwicklung einer globalen Nachhaltigkeitspolitik erwiesen. 8

Abbildung 2: Der Stand der Kontrollvariablen für sieben der planetaren Grenzen im Jahr 2015. 8

Generationengerechtigkeit am Klimaschutz-Beispiel

Die Entwicklung einer wirkungsvollen Nachhaltigkeitspolitik wird immer wichtiger. Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge wird die Weltbevölkerung in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich um 2 Milliarden Menschen wachsen: von derzeit 7,7 Milliarden auf 9,7 Milliarden im Jahr 2050. Dieses Bevölkerungswachstum in Verbindung mit den Grenzen des Ökosystems führt bereits heute zu zunehmenden sozialen Spannungen, sowohl regional als auch global.

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen fordern eine gerechte Verteilung der verfügbaren Ressourcen, auch über Generationen hinweg. Am 20. August 2018 streikte die damals erst 15 Jahre alte Greta Thunberg vor dem schwedischen Parlament für mehr Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft für ihre Generation. Seither hat sich eine weltweite Bewegung namens „Fridays for future" gebildet und die öffentliche Debatte verschoben. Der Klimawandel ist zu einem bestimmenden Thema geworden, ob im Privaten, in den sozialen Medien oder in der Politik. 7 13

Abbildung 3: "Fridays for Future"-Demonstration für den Klimaschutz. 7

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung bietet sich als Lösung ökologischer und sozialer Konflikte an. Denn nachhaltige Entwicklung ist ein normatives Modell, d.h. es basiert auf Werten - vor allem auf dem Wert der Gerechtigkeit. Und insbesondere in Bezug auf den Umgang mit knapper werdenden Ressourcen oder dem Klimawandel spielt Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. Wer darf wie viele Ressourcen verbrauchen oder Treibhausgase emittieren?

Zwei Formen der Gerechtigkeit werden unterschieden:

- Intragenerationelle oder globale Gerechtigkeit bedeutet Gerechtigkeit zwischen den heute lebenden Menschen und zwar weltweit. Alle Menschen dieser Erde sollen ihre Bedürfnisse befriedigen und ein Leben in Würde führen können.

- Intergenerationelle Gerechtigkeit oder auch Generationengerechtigkeit bedeutet Gerechtigkeit zwischen der heutigen und den zukünftigen Generationen. Sie ist dann erreicht, wenn die Chancen zukünftiger Generationen auf Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse mindestens so groß sind wie die der heutigen Generation.

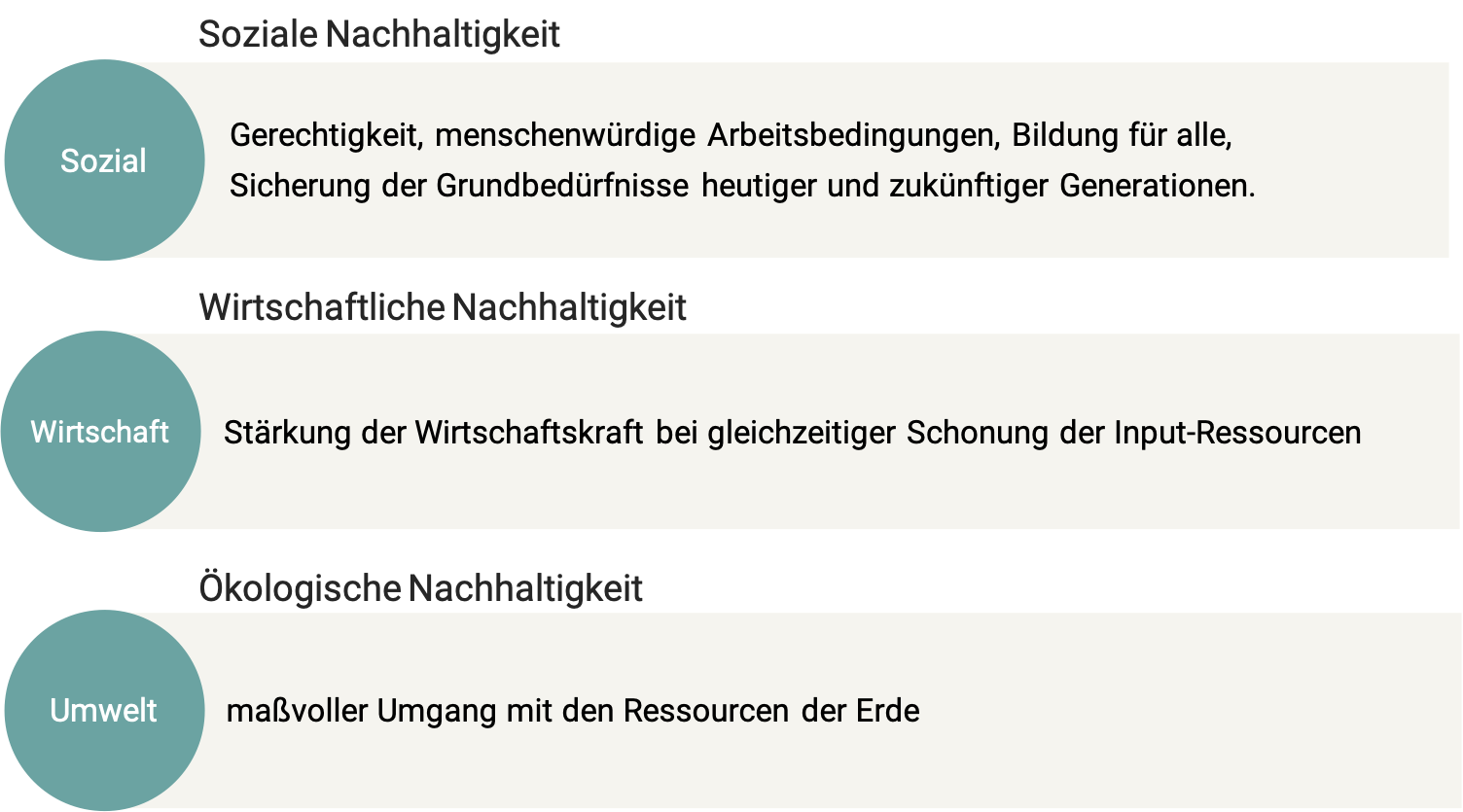

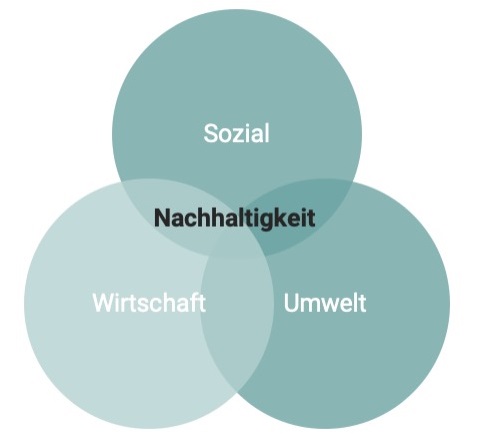

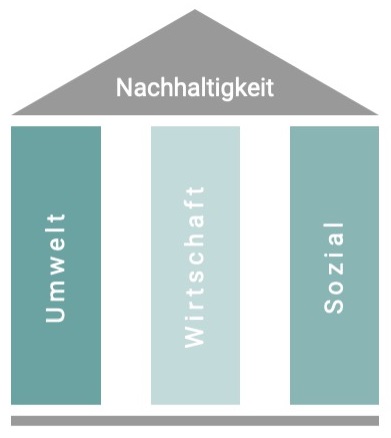

Abbildung 4: Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. 3

1.1.3 Nachhaltigkeitsmodelle Verschiedene Modelle versuchen die Dimensionen der Nachhaltigkeit in Form zu bringen. Was die Gewichtung der Dimensionen angeht, existieren dabei ganz unterschiedliche Meinungen. Zudem kommt es mitunter zu Zielkonflikten, das heißt: zwei Dimensionen lassen sich nur schlecht miteinander vereinbaren oder schließen sich sogar gegenseitig aus. In solchen Fällen gilt es abzuwägen oder Prioritäten zu setzen. 3 6

Das Schnittmengenmodell sieht die drei Dimensionen als überlappende Bereiche, deren gemeinsame Schnittmenge die Nachhaltigkeit ist.

Das weit verbreitete Drei-Säulen-Modell stellt die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit als Säulen dar, die das

Dach der Nachhaltigkeit tragen.

Das Nachhaltigkeitsdreieck verbindet alle drei Dimensionen zu einem Ganzen.

Der Ansatz der konzentrischen Kreise nimmt eine Gewichtung der drei Dimensionen vor. Hier steht die Ökologie vor sozialen und wirtschaftlichen Fragen.

1.1.4 Geschichte der Nachhaltigkeit Die Anfänge der Nachhaltigkeit liegen in der Forstwirtschaft

Zum ersten Mal wurde der Gedanke der Nachhaltigkeit auf die Forstwirtschaft angewandt. Im Jahr 1713 schrieb Hans Carl von Carlowitz die "Sylvicultura oeconomica", eine Schrift, in der er davor warnte, dass nur so viele Bäume aus dem Wald entfernt werden sollten, wie neu gepflanzt werden oder nachwachsen können. Damit legte er den Grundstein für das Konzept der Nachhaltigkeit, das besagt, dass das Wohl zukünftiger Generationen berücksichtigt werden muss. 2

Die Grenzen des Wachstums

1972 veröffentlichte der Club of Rome - eine Organisation mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Staatsoberhäuptern aus verschiedenen Ländern - den Bericht "The Limits to Growth: Report of the Club of Rome on the State of Humanity.” Der Bericht weist darauf hin, dass das globale Natursystem der Erde, in dem wir alle leben, die gegenwärtigen Wachstumsraten von Wirtschaft und Bevölkerung, auch mit fortgeschrittener Technologie, spätestens ab dem Jahr 2100, nicht mehr tragen kann. Der Bericht wurde von einem Forscherteam unter der Leitung von Dennis Meadows entwickelt.5

Our Common Future

1987 veröffentlichte die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung den Brundtland-Bericht mit dem Titel "Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development“. In dem Bericht wurde zum ersten Mal der Begriff "nachhaltige Entwicklung" definiert:

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 15

Agenda 21

Auf der UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro trafen sich Vertreter aus 178 Ländern, um umwelt- und entwicklungspolitische Fragen für das 21. Jahrhundert zu diskutieren. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung wurde als internationales Modell anerkannt. Dies beruhte auf der Erkenntnis, dass wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und die Sicherung der natürlichen Ressourcen gleich wichtige und sich gegenseitig ergänzende Interessen sind, die überlebenswichtig sind. Zentrales Ergebnis von Rio war die sogenannte Agenda 21, ein Nachhaltigkeits-Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. 10

Millenniums-Entwicklungsziele

Im Jahr 2000 entwickelten Vertreter der Länder in New York die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) zur Bekämpfung der extremen Armut. Bis zum Jahr 2015 sollten acht Ziele erreicht werden. Die Ziele trugen dazu bei, mehr als eine Milliarde Menschen aus der extremen Armut zu befreien, den Hunger zu verringern, mehr Mädchen als je zuvor den Schulbesuch zu ermöglichen und den Planeten Erde zu schützen. Jedoch wurden die Millenniums-Entwicklungsziele nur teilweise erreicht. Die Sustainable Development Goals (SDGs) wurden als anschließende Agenda bis zum Jahr 2030 formuliert. 11

1.1.5 Agenda 2030: Sustainable Development Goals Im Jahr 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Agenda 2030, in der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt sind. Diese 17 Ziele sind als Sustainable Development Goals, kurz SDGs, bekannt - sie gelten für alle Länder, Unternehmen und jeden einzelnen Bürger und berücksichtigen die drei Bereiche der Nachhaltigkeit - wirtschaftlich, sozial und ökologisch.

Die 17 SDGs beinhalten 169 Unterziele und sind ein universeller Aufruf zum Handeln. Um die Ziele zu erreichen, sind alle gesellschaftlichen Akteure und starke Partnerschaften nötig.

Auch Universitäten und Hochschulen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Gesellschaft bei der Erreichung der SDGs. Durch ihre Forschung und Lehre sowie den Campusbetrieb unterstützen sie Studierende dabei, die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Denkweisen zu entwickeln, um zur Lösung der komplexen Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung beizutragen. 14

Abbildung 5: Die Sustainable Development Goals (SDGs). 14

Die SDGs in Zahlen

In diesem Video siehst du, wie sich durch kollektives Engagement die Erreichung der Ziele ermöglichen lässt. Das weltweite Controlling des Zielfortschritts auf der Basis passgenauer Indikatoren ermöglicht diesen Überblick.

Engagement für einen messbaren Beitrag zu den SDGs

Dass die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) erreicht werden können, zeigen schon heute viele erfolgreiche Beispiele. Dabei kommt es oft auf das Zusammenwirken mehrerer Akteure an, denn die SDGs können nur mit starken globalen Partnerschaften und Kooperationen realisiert werden. 9

Und jetzt du!

Auch du kannst dazu beitragen, die Erderwärmung zu begrenzen und dich um unseren Planeten kümmern. Indem du deine Gewohnheiten änderst und Entscheidungen triffst, die weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, kannst du eine nachhaltigere Welt aufzubauen. Folge dem Link und beteilige dich digital an der UN Initiative ACT NOW. https://www.un.org/en/actnow

Abbildung 6: UN Initiative ACTNOW. 12Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Der ökologische Fußabdruck im Jahr 1961 im Vergleich zum Jahr 2020. 1

- Abbildung 2: Der Stand der Kontrollvariablen für sieben der planetaren Grenzen im Jahr 2015. 8

- Abbildung 3: "Fridays for Future"-Demonstration für den Klimaschutz. 7

- Abbildung 4: Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. 3

- Abbildung 5: Die Sustainable Development Goals (SDGs). 14

- Abbildung 6: UN Initiative ACT NOW. 12

Literaturverzeichnis

- [1] Earth Overshoot Day. (5. Juni 2020). Earth Overshoot Day is August 22, more than three weeks later than last year [Press release]. URL

- [2] Hamberger, J., Carlowitz, H. C. von & Mehler, R. (Hrsg.). (2013). Sylvicultura oeconomica: Oder Haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht [Nachdr. der Ausg.] Leipzig 1713). oekom-verl. Ges. für ökologische Kommunikation.

- [3] Kropp, A. (2019). Grundlagen der Nachhaltigen Entwicklung: Handlungsmöglichkeiten und Strategien zur Umsetzung. essentials. Springer Gabler.

- [4] Marzelli, S. (2012). Der Wert der Natur für Wirtschaft und Gesellschaft: Eine Einführung; ein Beitrag Deutschlands zum internationalen TEEB-Prozess (2. Aufl.). Naturkapital Deutschland - TEEB DE. ifuplan.

- [5] Meadows, D. L. (2000). Die Grenzen des Wachstums: Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit (17. Aufl.). Dt. Verl.-Anst.

- [6] Purvis, B.; Mao, Y.; Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability Science, 14(3), 681–695.

- [7] Schirmer, S., Kainz, C. & Blickle, P. (20. August 2019). Greta Thunberg: Am Anfang saß ein Mädchen auf der Straße. ZEIT Campus. URL

- [8] Steffen, e. a. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet | Science.

- [9] Sustainable Development Solutions Network. (2020). Accelerating Education for the SDGs in Universities: A guide for universities, colleges, and tertiary and higher education institutions.

- [10] United Nations. (1992). Agenda 21: Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung.

- [11] United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report 2015.

- [12] United Nations. (22. Juni 2021). Act Now | United Nations. https://www.un.org/en/actnow

- [13] United Nations, Department of Economic and Social Affairs; Population Division. (2019). World Population Prospects 2019: Highlights.

- [14] United Nations Sustainable Development. (22. Juni 2021). The Sustainable Development Agenda. URL

- [15] World Commission on Environment and Development. (1987). Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development.

-